Le Testament

Molines-en-Queyras,©B. Vauléon, 2004.

I

Ainsi donc, moi, Pierre Lafarge, je suis mort.

Je ne sais trop dans quelles circonstances cela s'est produit - ces derniers temps ma mémoire se perdait déjà -, mais cela est, puisque vous voilà devant mon cercueil, la larme à l'œil, tandis qu'on vous lit cette lettre d'adieu déposée chez mon notaire, il ya quelque temps déjà.

Je vous imagine, je vous vois, proches aux yeux rougis aux premiers rangs et, derrière vous, une foule sombre où se mêlent collègues de travail, conseillers municipaux, membres d'associations, voisins, amis et connaissances. Je crois même reconnaître plusieurs maires, un conseiller général, une députée et un sénateur.

On n'est jamais aussi bon que lorsqu'on disparaît. C'est la loi du genre. Comme s'il suffisait que vous passiez l'arme à gauche pour que vos détracteurs soient amenés à résipiscence. Et que vos vertus en soient rehaussées d'autant.

J'aurais voulu avoir pour chacun un mot d'amour, d'amitié, de reconnaissance, d'adieu ou de simple salut, mais si j'ai à présent tout mon temps, le vôtre est encore compté : ce sont donc des adieux groupés que je vais vous adresser.

Je commence par vous, mes enfants.

J’ai commencé à vieillir le jour où votre grand-mère est morte.

Les cinquante-neuf années vécues auparavant avaient glissé sur moi sans m’atteindre vraiment.

Oh, certes, les signes extérieurs du vieillissement étaient déjà visibles: le cheveu et la barbe plus chenus, la silhouette épaissie, la démarche moins alerte - on ne vit pas son demi-siècle en toute impunité.

Cependant, en mon for intérieur, je me sentais toujours jeune. J'avais deux ans de moins que votre mère et vous n'aviez pas encore d'enfants. J’aurais pu continuer dix ans de plus ainsi, peut-être davantage, qui sait ?

Et patatras ! Un cancer généralisé, en trois semaines, m’a ôté mes illusions.

Après le décès d'un père, emporté l'année de mes dix-huit ans, et une fois achevé le deuil d’une mère auprès de qui je l'avais suppléé de mon mieux, je me retrouvais en première ligne.

Le plus âgé de ma génération.

Sans plus personne devant pour me protéger des coups de boutoir de la vie, des coups de mou de l’esprit, des coups de dés de la camarde.

À d’imperceptibles signes je sentais que mon statut avait changé : mes frères étaient plus affectueux, mes neveux plus attentionnés, mes cousins plus heureux de me revoir. Et vous, déjà inquiets à la moindre alerte, au plus petit malaise.

La première place me revenait dans les repas de famille, au centre ou en bout de table. Je vous voyais déjà vous effacer pour me laisser passer, me céder votre chaise, me servir en premier.

Je me suis senti vieux, soudain. Ou, pour être plus précis, pour la première fois de ma vie d'adulte, j’ai eu l’âge de mon bulletin de naissance !

Et c'était plutôt désagréable.

C’est alors que j’ai songé à rédiger mon testament.

Non pas que mes biens fussent considérables au point de justifier un tel écrit, mais, grand taiseux depuis toujours, tout comme votre défunte grand-mère, j’ai pensé que ce serait là un moyen de m’assurer que certaines choses seraient dites à qui devait les entendre.

J’aurais voulu qu’elles fussent dites à chacun en privé, mais je ne crois pas que cela soit possible sous cette forme et je n'ai pas osé vous parler de cela en face.

Aucun de vous deux n’a voulu poursuivre dans la voie de nos pères. Tel ne voulait pas, tel ne pouvait pas. N’en parlons plus. Vous avez fait votre vie, loin d’ici, dans des pays qui vous ressemblent plus que celui-ci.

Je vous ai toujours encouragés à aller de l’avant. Vous m’avez pris au mot. J’aurais mauvaise grâce à m’en plaindre.

Notre sang s’est mêlé à d’autres et mes petits-enfants, nés ou à naître, seront enfants du monde plus qu’enfants d’ici. C’est le sens de l’histoire, je crois.

J’aimerais simplement que vous préserviez, comme je l’ai fait moi-même, un témoignage de notre passé, à votre guise, pour que vos enfants et leur descendance sachent encore qu’ils ont leurs racines dans ce pays, dans cette contrée, qu’il sont fils de cette terre, de cette mer, des ces vents.

Je vous ai sondés pour tenter de savoir ce qui ferait plaisir à chacun. Mais partager, c'est toujours une déchirure, pour qui donne comme pour qui reçoit, j’en ai fait l’expérience avant vous. Le désir et la convoitise ne sont-ils pas souvent fils du partage ?

Votre mère s'en remettait à moi, mais j'hésitais encore à vous attribuer nommément tel ou tel bien, quitte à me rendre coupable et responsable d’un partage inégal ou inapproprié ou à vous laisser la charge de décider de tout, après moi.

La première solution m’apparaissait présomptueuse et la seconde pleine de dangers.

En savais-je assez de vous, pour dire à bon escient : "à toi, Jean-Marc, je lègue notre appartement d'ici ; à toi, Pascale, notre maison de là-bas et à toi Thomas, mon petit-fils, celle de tes arrière-grands-parents" ?

Vous n’étiez plus seuls, à présent ; des conjoints vous accompagnaient qui vous créaient d’autres obligations, d’autres attirances, vous imposaient renoncements et compromis.

Je ne suis parvenu ni à vous abandonner sans façons le fruit d’une vie - et c’est péché d’orgueil, je le sais – ni à vous imposer des choix qui me pesaient.

Votre mère et moi avions veillé, depuis longtemps déjà, à ce que le survivant d'entre nous deux ne soit pas dépouillé à votre profit avant l’heure. Trop de drames sont nés de cette imprévoyance. Devant l'argent, nul ne connaît à l'avance ses réactions.

Elle, jamais malade, a fait mentir les statistiques en partant la première et moi, en bon plaignant, je suis allé longtemps, pour ne pas démentir le proverbe. Et pourtant, avec vous loin d'ici, votre mère au cimetière et moi dans son antichambre, quel plaisir avais-je à vivre encore, je vous le demande ?

Enfin, mon heure est venue, hélas avant que j'aie rien décidé. Je sais que vous m'en faites à voix basse le grief entre vous. Pardon. Le notaire vous réunira dans les jours prochains et vous aidera à trouver les bons arrangements.

À vous, mes amis, à présent. Vous avez toujours été peu nombreux. Et j'ai perdu plusieurs d'entre vous en route, par ma faute, la vôtre, celle de la vie ou de la mort. Qu'importe. C'est du passé. Nous avons étudié, voyagé, fêté, tenté de combattre ensemble pour un monde différent. Vous continuerez sans moi. Mais j'aimerais qu'à l'issue de cette cérémonie, vous vous réunissiez avec mes proches et tous ensemble bannissiez les pleurs et les lamentations. Mangez, buvez, chantez, évoquez ma mémoire si vous voulez, car dorénavant il ne restera plus de moi que vos souvenirs, les maisons d'un Cadet Rousselle et quelques papiers.

La clé de ma vie est peut-être là. J'étais un "homo faber" un peu compulsif : j'ai toujours voulu bâtir, aller de l'avant, progresser, changer. Sans cesse sur la brèche, un objectif après l'autre, les yeux fixés sur la prochaine étape, à peine la précédente était-elle franchie ; jusqu'à en oublier de vivre, parfois, ou plutôt incapable de vivre autrement que dans l'inquiétude du lendemain. Vaine entreprise que de vouloir ainsi conjurer le néant. Je le craignais, je le sais à présent. Ceci n'est qu'une fiction commode. Déjà, les vers s'approchent de moi. Bientôt mes os blanchiront. Ici, mes amis, point de salut. C'est à l'étage du dessus qu'il faut faire ses preuves.

Les ai-je faites ? C'est à vous de le dire. Je pars avec la conscience du devoir accompli et cela me suffit. Il n'y aura pas de revoyure entre nous, c'est mon premier regret.

Famille, je vous ai négligée, je le sais. Je n'ai jamais eu le sens tribal développé. Les rassemblements familiaux et autres cousinades n'étaient pas mon fort. Pourtant, je dois beaucoup à ceux d'entre vous qui m'ont précédé là où je suis. Pardon.

Mes chers collègues, je sais que souvent vous m'avez trouvé distant, pour ne pas dire plus ; c'est qu'il m'en a toujours coûté d'aller vers les autres, en raison d'un fond de timidité dont je n'ai jamais vraiment réussi à me départir. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit "vous", si vous ne m'avez jamais dit "tu" les premiers. Mes maîtres au lycée me promettaient ce métier de bâtisseur : ils ne s'étaient pas trompés. Je l'ai exercé avec joie ; il me l'a bien rendu.

Mes enfants, mes amis, famille plus éloignée, chers collègues, j'en ai presque fini. Il me reste à saluer tous ceux d'entre vous, voisins, connaissances, relations diverses qui avez fait le déplacement jusqu'à ce funérarium pour cet adieu.

Sachez que de vos voix, vos rires, vos regards, vos mots, j'emporte avec moi le meilleur ; le reste je l'ai oublié. Je vous ai aimés, à des degrés divers, trop souvent sans vous le dire. C'est mon ultime regret.

À jamais.

II

Sur mon bureau, à côté de cette lettre à remettre à mon notaire, un courriel de la compagnie d'aviation Flash Airlines daté de ce 3 janvier 2004 :

Monsieur,

Nous sommes au regret de vous confirmer que

-

Monsieur Jean-Marc Lafarge, 43 ans

-

Madame Noëlle Lafarge, 38 ans

-

Monsieur Thomas Lafarge, 18 ans

domiciliés 7, Square de l'Orléanais à Bourbon l'Archambault (03160)

ainsi que

-

Monsieur Pierre Dutilleul, 40 ans

-

Madame Pascale Dutilleul, 33 ans

domiciliés 15, rue du Tertre à Paris (75018)

figuraient sur la liste des passagers du vol FSH604 Charm El Cheik-Paris de ce jour.

À cette heure, aucun de leurs corps n'a pu être identifié.

Je jette la lettre et le courriel au feu. La première est vaine ; le second inscrit au fer rouge en moi.

Et il faut tenter de vivre encore.

©Pierre-Alain GASSE, octobre 2007.

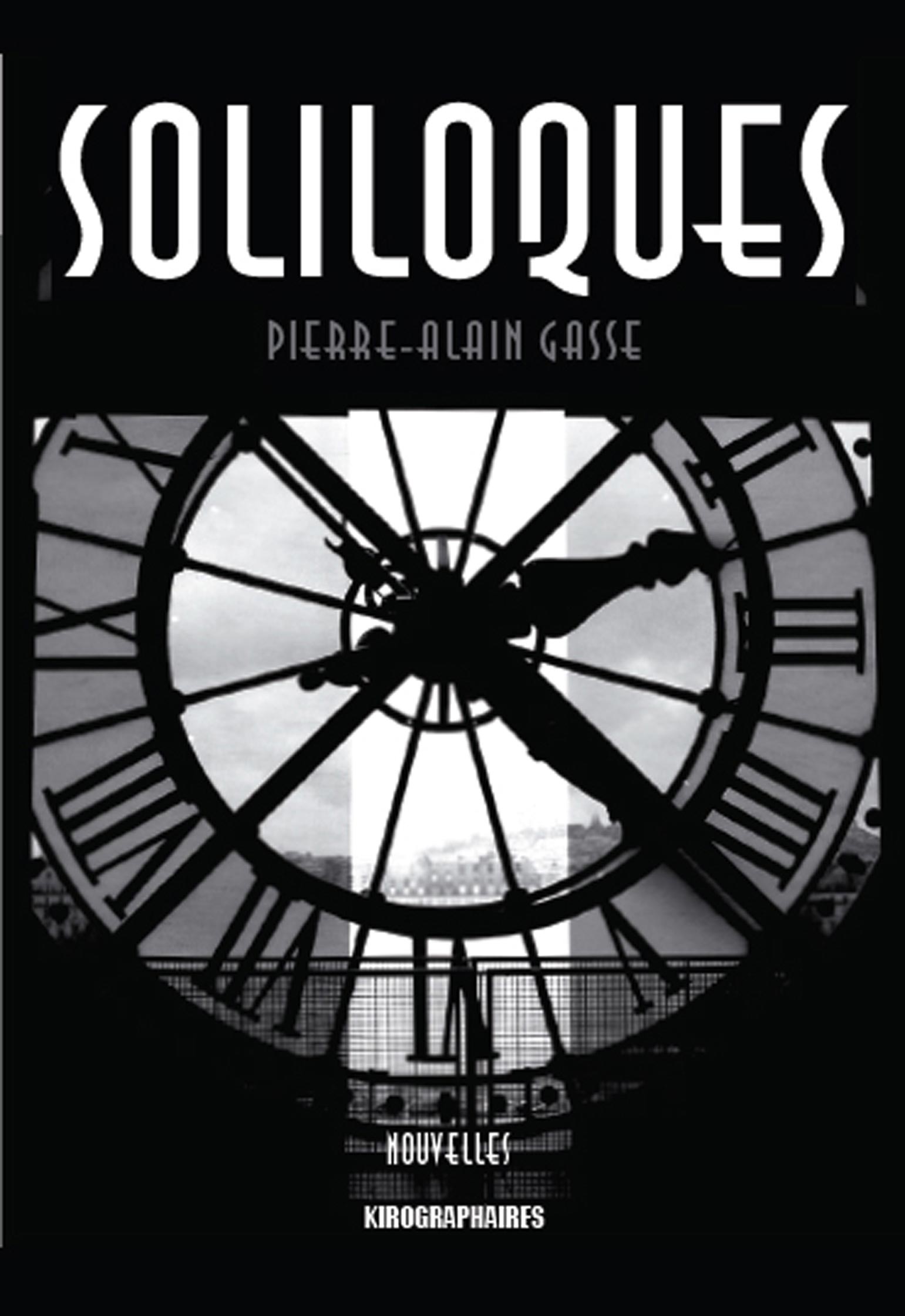

RETROUVEZ CE TEXTE

AINSI QUE 12 AUTRES NOUVELLES DANS

Disponible à la FNAC, Chapitre, Amazon, Dialogues, et chez l'auteur.

Vous êtes le

ième lecteur de cette nouvelle depuis le 01/11/2007. Merci.