Le Baiser de la Toussaint

I

J’irai demain. Après tout, cela ne doit pas être si urgent. Il y a des années que les choses sont dans cet état. Elles peuvent bien le rester encore un peu, non ?

Je tourne et retourne entre mes doigts l’enveloppe administrative. La lettre a été postée il y a deux jours. L’oblitération, pour une fois, est bien nette et la date parfaitement lisible : Avranches, 15/10/99.

La lettre est là, sur le bureau, et je l’ai déjà lue et relue, je ne sais combien de fois :

"Monsieur,

Votre famille était titulaire d’une concession de cinquante ans dans le cimetière de notre ville et selon les documents en notre possession, vous en êtes le dernier titulaire. Or cette concession est arrivée à son terme le 23 septembre dernier, et votre présence, ou celle d’une personne dûment habilitée par vous, est nécessaire pour procéder au transfert et à la réinhumation des ossements de votre caveau dans l’ossuaire perpétuel du cimetière afin de réattribuer la concession, à moins que vous ne souhaitiez la proroger pour trente ans, seule durée de prorogation admise à présent, (décision du CM du 31.12.98) moyennant la somme de..."

La somme est coquette. Ils n’y vont pas avec le dos de la cuillère ! Je ne savais pas que les morts coûtaient encore si cher, si longtemps après leur décès.

Le transfert des restes des concessions échues ou abandonnées de la section F, qui vous concerne, aura lieu toute la semaine du 10 au 17 octobre prochain, de 9 à 12 h et de 14 h à 18 h. Veuillez :

- vous présenter au gardien du cimetière, muni de la présente convocation,

- mandater un tiers à cet effet en cas d’impossibilité de votre part,

- ou encore signer la procuration ci-jointe en faveur d’un officier d’état civil de la Mairie.

Veuillez agréer, etc., etc...

Quand on n’a pas entendu parler de sa famille depuis je ne sais combien d’années, cela fait quand même un choc de se trouver tout d’un coup investi du pouvoir de les rayer définitivement de la mémoire des vivants.

J’ai, comme tout le monde je suppose, entendu parler de ces rumeurs selon lesquelles des employés de cimetière s’approprient les alliances, bijoux et autres objets de valeur trouvés dans les tombes à l’occasion de travaux de ce genre. Mais si personne de la famille n’est présent, et que le personnel est honnête, qu’en fait-on ?

Je suppose que ce caveau contient les cercueils de mes grands-parents paternels, décédés à deux ans d’intervalle dans les années 70, mais qui avaient pris leurs dispositions funéraires bien des années auparavant, en 1949, au décès brutal, en pleine guerre d’Indochine, du frère de mon père, l’oncle Romain. Et puis c’est là qu’ont dû être enterrés aussi, vingt ans après, mes parents, lors de ce terrible accident dont j’ai réchappé, moi, par je ne sais quel miracle. Mais je n’ai pas assisté à l’inhumation : je n’avais que trois ans ! Ce caveau, il doit être plein comme un œuf !

Sans parents ni grands-parents maternels (ma mère était orpheline), ni même un oncle pour me recueillir, j’ai été placé dans une famille d’accueil, loin de là et je ne suis donc jamais allé sur cette tombe. Bien entendu, j’avais conscience qu’elle devait exister, mais dans mon esprit, mes "parents" sont toujours vivants, ce sont Pierre et Madeleine, qui m’ont élevé, et d’ailleurs, à trente ans passés, je les appelle encore "papa" et "maman".

Oh ! on ne m’a pas caché la vérité, non, on a simplement décidé de ne pas m’en parler. Les cauchemars qui, les premières années, m’ont réveillé la nuit, ont été le sceau de ce passé si court et si lourd. Les gens de la DDASS et mes parents adoptifs ont cru bien faire. Et sans doute ont-ils eu raison puisque j’ai fini par oublier. L’histoire familiale ne m’est parvenue que longtemps après au travers des questions d’héritage dont j’ai eu à connaître à ma majorité, il y a douze ans de cela. Histoire aussitôt emmagasinée dans un coin de mémoire scellé d’une dalle d’oubli.

Et voilà qu’une simple lettre ébranle tout l’édifice de cette vie construite sur le sable.

J’ai trois ans à nouveau, tout à coup, et je suis à l’arrière d’une voiture, qui file à vive allure dans la nuit. La voix de ma mère et celle de mon père se répondent de plus en plus vite et de plus en plus fort. Leur bruit couvre les mots de la conversation que j’ai avec Sam, mon ours en peluche qui m’accompagne partout. A un moment donné, je me bouche même les oreilles pour ne plus les entendre. C’est alors qu’une lumière blanche m’aveugle, qu’un grand bruit me déchire les oreilles... puis plus rien.

Du 10 au 17. Et aujourd’hui, on est le... 14. Il faut que j’aille demain. Après, c’est le week-end, et j’ai promis de le passer avec Christine. Je ne peux quand même pas lui faire cela. Depuis le temps que je dois l’emmener voir la mer.

Pourquoi aussi ai-je pris ces quelques jours de congé ? Si j’avais été en mission, l’affaire était réglée. Retour à l’expéditeur. N’habite plus à l’adresse indiquée. Mais maintenant, c’est trop tard. Je ne peux pas faire comme si je ne savais pas. Si je le faisais, j’aurais des remords, c’est sûr et certain. Alors, autant y aller et régler le problème. Pour solde de tout compte, cette fois.

Je remets la lettre dans son enveloppe, que je glisse dans la poche intérieure de ma parka.

Oui, mais ce n’est pas la porte à côté, là-bas. J’en ai bien pour quatre ou cinq heures de route depuis Villeparisis, sans lambiner. Il faudrait que je parte aux aurores. Et que je rentre de nuit. Je ferais mieux d’y aller pour le week-end, c’est certain, mais cela m’ennuie pour Christine. Et je ne sais pas si elle va comprendre que je préfère des ossements, même familiaux, à elle, qui aimerait bien en faire partie, justement, de ma famille. Il faut que je trouve quelque chose...

Je vais aller faire un tour, pour m’éclaircir les idées. Il doit bien y avoir une solution.

II

Le long du canal de l’Ourcq, les feuilles de châtaignier et d’érable sycomore du chemin de halage collent aux semelles, aux endroits les plus mouillés. Je donne des coups de pied dans les bogues entrouvertes. Je goûte un fruit, plus beau que les autres, dans l’espoir du goût sucré de mon enfance, mais c’est l’amertume d’un marron d’inde qui m’envahit le palais, et je dois recracher le morceau avec dépit. Une péniche de plaisance passe (à cette époque de l’année, ce ne peut être que des Anglais) et son clapot résonne aux berges quelques instants, puis le silence retombe. Seul le bruit de mes pas dans la jonchée de feuilles trouble le calme de la matinée. Le jour est brumeux et le ciel ennuagé de gris.

Non, je ne peux pas faire cela à Christine. Notre relation est forcément épisodique, vu mon travail à MSF, mais je ressens davantage à chaque retour de mission le besoin d’un port d’attache affectif, pour panser les blessures du cœur et de l’âme (celles du corps, j’en fais mon affaire, et jusqu’ici j’ai eu de la chance).

Elle, comme un brave petit soldat, m’attend, m’ouvrant sa porte, ses bras et son lit dès que je rentre, sans poser de questions. Mais elle sait bien que nul ne peut vivre le stress permanent des situations d’urgence sans soutien affectif et que le corps, même exténué par des journées harassantes, tantôt au soleil, tantôt dans le froid et la neige, a besoin de s’abandonner de temps à autre.

Alors, puisque j’ai accepté cette semaine de congés avant de repartir en Ingouchie, je lui ai promis un week-end à Dinard, dont une exposition récente m’a révélé l’architecture fin de siècle au charme désuet. Car, bien entendu, à elle, il lui a été impossible d’obtenir une semaine, comme cela, à l’improviste. Ce week-end, c’est le minimum sur lequel nous nous sommes mis d’accord. Non. Je ne peux pas lui faire cela.

Tant pis, j’enverrai la procuration. Et s’il y avait quelque chose à récupérer, tant pis aussi. Et sinon, tant mieux. Mais je songe soudain que, dans quinze jours, c’est la Toussaint, et moi qui ai vu creuser tant de cimetières de par le monde, mais n’ai jamais mis les pieds dans un seul de mon pays, je prends tout à coup conscience que tant que l’on n’a pas une tombe devant laquelle se recueillir, on est de nulle part. Et la pensée de devoir passer cette journée de la Toussaint sans pouvoir lire le nom des miens et savoir que mes racines sont là, m’est alors insupportable.

C’est clair maintenant. Ma décision est prise : je vais prolonger la concession. Et j’irai là-bas pour la Toussaint. Tant pis, je repousserai mon départ pour le Caucase et rejoindrai mon équipe sur le terrain. Après tout, ils me doivent bien cela.

Je shoote d’un pied ferme dans une châtaigne qui s’en va faire des ronds dans l’eau du canal. La brume d’octobre s’entrouvre à un soleil pâle.

Il est temps de rentrer à l’appartement.

III

La grand-messe de dix heures achève de sonner au clocher de Saint-Sulpice. Comme les autres retardataires, je monte à grandes enjambées les marches du parvis. Sous le narthex, un vieil homme tend la main. En contrepartie de l’aumône qu’il sollicite, il ouvre vers lui le battant gauche de la porte capitonnée, et je pousse le battant intérieur qui se referme avec ce bruit amorti caractéristique des portes à soufflet. Désolé, mon brave, je suis en retard et je n’ai pas de monnaie sous la main. Un mélange d’encens, d’encaustique, d’humidité, de parfums de fleurs, de vieille poussière compose une odeur complexe que mon odorat reconnaît. A ma droite, Une énorme coquille marine sert de bénitier. Je me rappelle alors que ma mère me prenait dans ses bras pour que je puisse y tremper la main avec laquelle elle me faisait faire ensuite le signe de croix. Je m’avance vers le bas-côté droit. Le sacristain, en grande tenue, bicorne et hallebarde ou quelque chose du genre, est là qui m’indique une place assise vacante au-delà du dernier confessionnal.

Saint-Sulpice est un vaste édifice néoclassique, froid et imposant, conçu pour abriter un Dieu dominateur et barbu, que l’on prie à genoux, sans trop relever la tête. Aujourd’hui, c’est la Toussaint, et l’événement a battu le rappel des paroissiens fidèles et moins fidèles. Même certains prie-Dieu ont été retournés pour servir de sièges. L’office suit son cours. Je tends l’oreille : c’est l’Épître : Apocalypse de Saint-Jean, 7.2-12 : "En ces jours-là, moi, Jean, je vis un autre ange monter de l’orient..."

Mon regard vagabonde sur les têtes qui m’entourent, et mon esprit recherche des bribes de souvenirs de l’année de mes trois ans, la seule où je sois venu à l’église avec ma mère. Mon père n’y venait qu’aux fêtes carillonnées comme celle-ci. A un moment ou un autre de la messe, il fallait que ma mère me prenne dans ses bras, et c’est l’odeur de son parfum que je retrouve soudain, comme par miracle.

Les clochettes tintent. A genoux donc. Et je me rends compte alors que ce parfum de chez Guerlain, dont on retrouva un petit flacon intact dans les tôles informes de l’accident, monte du cou gracile de la jeune femme qui se tient devant moi et qui s’agenouille avec un temps de retard.

Nous nous rasseyons. Je détaille cette élégante silhouette. Le profil que j’entrevois de temps à autre ne m’est pas inconnu...

La voix du prêtre se superpose à celle de mes pensées : "Mes bien chers frères, en signe de réconciliation, de fraternité et de pardon, donnons-nous le baiser de paix".

Et je vois mes voisins s’embrasser, se saluer ou se donner l’accolade à qui mieux mieux. Je serre des mains qui se tendent. Ma voisine de devant s’est retournée et nous nous reconnaissons à l’instant :

— Jean !

— Justine !

Dire que nous tombons dans les bras l’un de l’autre serait exagéré. Et puis nous ne sommes pas seuls. Mais nous nous embrassons et elle me glisse au creux de l’oreille :

— On s’attend à la sortie ?

— D’accord.

Elle n’a pas changé. Juste embelli, la Justine de mes quinze ans, rencontrée en colonie de vacances sur la côte normande. Délurée, audacieuse, enjouée. Tous les garçons de la colo ou presque lui couraient après, mais c’était sur moi qu’elle avait jeté son dévolu pour abandonner son pucelage aux orties, je n’ai jamais su pourquoi. J’étais plutôt coincé à l’époque. Pas trop mal bâti, mais franchement il y avait mieux, plus entreprenant et plus expérimenté que moi.

IV

Nous étions dans un centre UFCV de Douvres-la-Délivrande, pas très loin de Ouistreham. Garçons et filles avaient leurs quartiers réservés, mais les activités étaient communes. Cela s’était passé durant un grand jeu de piste. Nous étions par équipes de six, - trois garçons, trois filles - plus un moniteur ou une monitrice. A un carrefour, nous dûmes nous séparer pour explorer plus rapidement des directions différentes, car une énigme nous résistait. Immédiatement, elle s’était portée volontaire pour venir avec moi. Nous débouchâmes bientôt face à un ensemble de blockhaus, à demi-enterrés dans le sable des dunes. Nous avions couru, il faisait chaud et quelques minutes de repos à l’ombre n’étaient pas malvenues. Elle me prit par la main :

— On va voir ?

— T’es folle ? Ils vont nous attendre.

— Et alors ? On n’est pas aux pièces ! Allez, viens !

Je l’avais suivie. Les grandes marées avaient déposé là une couche de sable et de goémon, et on voyait bien qu’on l’avait écarté pour dégager une surface où visiblement des corps s’étaient allongés. Nous nous sommes assis pour boire à ma gourde. Sa poitrine palpitait sous le caraco échancré et ses jambes bronzées de gazelle attirèrent ma main.

La suite, je l’ai revue des milliers de fois. Elle avait pris ma main dans la sienne et l’avait posée sur son sein gauche, sous le caraco, tandis que nos bouches se cherchaient et qu’elle disait :

— T’en as mis du temps !

Justine ! Petite dévergondée, qui mordait la vie à pleines dents, avait déjà presque tout fait, et m’offrit à moi la fleur de ses quinze ans, qu’elle avait décidé de perdre cet été-là. Je fus maladroit et précipité. Elle eut un cri bref, et nous nous rajustâmes en baissant les yeux. Fine mouche, elle apparut au groupe en boitillant pour justifier notre retard.

Cet été-là, nous eûmes deux autres étreintes, à mon initiative et dans la précipitation, une fois dans les douches et une autre fois dans un placard à balais. Bonjour la poésie ! Il n’y eut pas de quatrième fois, parce que nous fûmes découverts avant et renvoyés dans nos foyers respectifs, pour l’exemple.

Nous avons correspondu quelque temps, alimentant cette liaison de vacances de souvenirs brûlants et de rêves échevelés. Mais l’éloignement et le temps avaient fait leur insidieux travail de sape. Au bout de quelque temps, les lettres ne furent plus que des cartes postales d’autres vacances, encore empreintes de nostalgie, puis vint le temps de l’oubli. Trois ans avaient passé et d’autres amours nous accaparaient.

V

La foule emmitouflée s’égaille sur le parvis, la place et les rues environnantes, tandis que les cloches sonnent à toute volée. Et nous restons là, sur les marches, de longs instants, à nous regarder, étrangers au monde, le cœur rajeuni de quinze longues années, soudain envolées. C’est elle qui parle la première, comme jadis :

— Viens. Allons déjeuner.

— Où ?

— Je ne sais pas. Ah si ! J’ai une idée. Aux Treize Assiettes. Ce n’est plus ce que c’était, depuis que la route est déviée, mais nous serons tranquilles.

— Personne ne t’attend ?

Elle sourit, me montre sa main sans alliance, où l’on devine encore la trace d’un lien récent :

— Si, un fils. Mais il est chez son père depuis quelques jours. Et toi ?

Je mens :— Non, personne. Avec mon boulot à MSF, ce n’est pas vraiment possible, tu sais. Mais toi, qu’est-ce que tu fais ?

— Journaliste à la Manche Libre. Tout le monde ne peut pas être médecin, n’est-ce pas ?

Elle a pris mon bras, sans se soucier du qu'en-dira-t-on, et nous nous dirigeons vers ma voiture, garée dans une petite rue adjacente. Je lui ouvre la portière. Sa jupe remonte haut sur ses jambes gainées de noir lorsqu’elle s’assied avec cet élégant mouvement que les femmes ont pour faire tourner les têtes. Je gagne la place du conducteur. Et j’actionne le démarreur, oubliant d’attacher ma ceinture. J’ai la tête bien ailleurs !

Elle me guide en dehors de la petite ville, en direction du Mont-Saint-Michel. Je l’observe à la dérobée : elle est restée étonnamment jeune d’allure ; seules quelques rides naissantes au coin des paupières marquent les ans passés, mais la bouche pulpeuse et moqueuse que j’aimais tant est toujours là, le nez légèrement retroussé aussi, et les cheveux blonds, coupés au carré.

Elle a surpris mon regard. Sa main se pose sur mon genou. Sa chaleur traverse l’étoffe et une onde de plaisir retrouvé me fait frissonner. Elle dit :

— J’ai l’impression que c’était hier. Toi, non plus, tu n’as pas changé.

Je ne réponds rien. Je sais que c’est faux. Ce fichu métier laisse des traces indélébiles pour qui sait regarder. Mais elle me voit avec les yeux du cœur, elle aussi.

— Tu as de la famille ici ?

— Non, plus maintenant.

Le silence se fait. Nous voici arrivés. A la réception de l’auberge, on nous salue comme un couple. Je réserve une chambre pour la nuit, car j’ai prévu de ne repartir que tôt demain après-midi, pour éviter les encombrements. Justine veut se repoudrer avant le repas et m’accompagne jusqu’à ma chambre. Dans l’ascenseur, nous ne nous touchons pas. Le garçon d’étage nous ouvre la porte et dépose mon mince bagage sur l’emplacement prévu à cet effet.

Justine me devance et lui tend un billet plié en quatre.

— Bon séjour chez nous, Messieurs-dames.

La porte se referme avec un bruit mat, et je la verrouille. Mais Justine est déjà pendue à mon cou et mes mains glissent sous ses vêtements. Je reconnais tous les contours aimés. Elle non plus n’est pas inactive. D’une secousse, je me débarrasse de mon pantalon, tombé sur mes chevilles. Nos vêtements volent aux quatre coins de la chambre et nos sous-vêtements sont arrachés. Mon sexe plonge en elle, alors que nous sommes encore debout, contre le battant de la porte refermée et qu’elle a replié ses jambes autour de mes hanches. Heureusement, j’ai appris à me contrôler, mais c’est avec difficulté que j’évite l’explosion. Il faut que je calme le jeu. Mais Justine ne l’entend pas ainsi. Et ce que femme veut... je le veux aussi !

VI

Longtemps plus tard, nous sommes étendus sur le lit, exténués, mais heureux. Justine dort encore, et nous n’avons pas mangé. Elle sommeille au creux de mon épaule, mais je n’ose pas bouger de peur de la réveiller. Les rideaux de la chambre laissent filtrer les derniers rayons du soleil de novembre. La bataille a été rude et nos draps froissés, nos vêtements épars en témoignent. Ses seins aux aréoles maintenant assagies se soulèvent au rythme régulier d’une respiration apaisée. Ainsi abandonnée, elle a encore davantage l’air d’une toute jeune fille. Mais le souvenir de nos ébats me rappelle que c’est avec une femme experte que j’ai fait l’amour. Justine ! Dans combien de bras m’as-tu oublié pour apprendre ainsi tous les tours et détours du plaisir ?

Les lueurs du couchant caressent son front. Et je sais tout à coup que c’est auprès d’elle que j’aurais dû être durant toutes ces années. J’ai cherché à l’oublier ou peut-être à la retrouver en Somalie, au Tchad, au Soudan, en Bosnie, en Croatie, au Kosovo. En vain. Je dépose un baiser sur ses paupières et elle s’éveille en souriant.

— J’ai dormi ? Quelle heure est-il ?

— Cinq heures et demie.

— Oh, la vache !

Elle m’embrasse, ébouriffe mes cheveux, court sous la douche et me crie :

— Je dois reprendre mon fils à six heures. Son père part en voyage pour une semaine. C’est pas de chance !

Ce n’est pas de chance en effet. Ou trop de chance, comme on voudra. Car je sens bien que nous sommes à un carrefour du destin et que celui-ci m’offre une porte de sortie inattendue. Si je la laisse partir maintenant, sans rien dire, le rideau de cet entracte s’écarte et ma vie reprend son cours comme avant. Avec quelques souvenirs en plus.

Mais est-ce vraiment ce que je veux ? Et que veut-elle, elle, mon petit soldat de l’amour, toujours prête à toutes les batailles ?

— Il a quel âge ?

— Qui ça ?

— Ton fils !

— Adrien ? Six ans. Tu verras, il est trop !

Je ne retiens que le "tu verras". Je ne suis donc pas exclu de son futur proche. Et cette bonne nouvelle me met en joie. Si ça continue comme ça, je suis bon pour la corde au cou. Et je m’imagine soudain, en complet-veston, accompagnant Justine et son fils, à l’office du dimanche, tandis que les bourgeois du cru me saluent : "Bonjour, Docteur. Belle journée, n’est-ce pas ? "

Tout ce dont j’ai toujours eu horreur. Une vie rangée, étriquée, dans le coton et la naphtaline d’une petite ville de province confite en dévotions. Merci bien. Cette partie-là du tableau est moins réjouissante !

Voilà Justine douchée, rhabillée, recoiffée. Efficace. Elle chausse ses escarpins, tout en se remaquillant devant la glace. J’imagine qu’elle aussi prépare sa sortie. Si elle me dit : "On se revoit quand ?" simple invite à une nouvelle partie de jambes en l’air, je lui réponds quoi ?

— "Non, désolé, c’était très bien, mais dans quelques jours, je pars pour trois mois en Ingouchie ; ma vie n’est pas faite pour la tienne. Il vaut mieux qu’on se sépare ici. Nous avons écrit le chapitre qui manquait à notre histoire. Il n’y manque plus que le mot FIN".

Cynique et froid à souhait. Tout à fait moi. Sauf que je n’ai pas du tout envie de dire ça. Tout faux. Ça, c’était bon avec les autres, les Lili, Mara, Natacha... Non, je ne peux pas dire ça à Justine, je ne veux pas le lui dire, je ne le dirai pas ! Mais si c’est elle qui me dit tout ça ? Il faut que je prenne les devants, que je lui dise...

— Jean ?

— Oui.

Nous sommes debout, face à face, elle sur le départ, moi, enveloppé dans un drap de lit, à la manière d’une toge romaine. Je dois être ridicule.

— Jean, il faut que j’y aille. Appelle-moi, ce soir, mais pas avant vingt heures. Il faut que je prenne des dispositions, tu comprends...

Elle me tend un bristol, sur lequel elle vient d’imprimer un baiser. Elle est déjà sur le seuil. La voilà partie.

— Justine... je t’aime !

Elle se retourne et dépose dans la paume de sa main ouverte un baiser qu’elle souffle dans ma direction. Mais que dois-je comprendre à ce message ambigu à souhait : "Adieu beau merle !" ou "Moi, aussi !" ? La langue des signes a des imprécisions fâcheuses.

VII

Lundi de la Toussaint. Jour des morts. Il crachine sur la baie du Mont Saint-Michel et je quitte mon hôtel, après une nuit de repos solitaire. La nouvelle rocade me conduit jusqu’au cimetière de la ville, établi à mi-pente, pas très loin de l’hôpital (drôle de voisinage !). Un minuscule parking, aménagé à l’entrée des jardins ouvriers qui séparent ces deux institutions, permet de couper la pente abrupte de l’entrée principale. Au téléphone, le gardien m’a dit : "Devant le caveau provisoire qui est au bas de l’allée centrale, vous prenez à gauche, puis troisième travée sur votre droite".

C’est bien là. Section F. La quatrième tombe. Un caveau triple, couvert de trois dalles de granit rouge poli. Avec sur la dalle centrale, une inscription en lettres de bronze :

Romain Nouvel (1928-1949)

Mort pour la France

EN INDOCHINE

Je découvre qu’à gauche, reposent mes grands-parents : Adèle Lecœur et Joseph Nouvel, respectivement décédés en 1970 et 1972, à l’âge de soixante-dix-huit et quatre-vingts ans. C’est gravé dans le granit de la dalle et rehaussé de peinture noire.

A droite, ce sont mes parents. Pierre Nouvel et Sylvie Gaumont, décédés dans un tragique accident le 24 septembre 1969, à l’âge de trente ans.

Requiescant in pace. Je ne sais qui a fait mettre cette inscription sur leur tombe. Et j’ignorais que mon père et ma mère étaient de la même année. 1939 ! Mais comme leurs dates de naissance ne sont pas indiquées, je ne saurai pas si c’étaient des enfants de la guerre ou de la paix !

Sous l’inscription de gauche, sur une plaque de marbre blanc, deux portraits de jeunes mariés, en buste : mes grands-parents à vingt ans : moustache fière et col dur pour mon grand-père, taille de guêpe, manches gigot, chignon apprêté et ruban autour du cou pour ma grand-mère.

Sous l’inscription de droite, il n’y a rien, et, dans mon esprit, l’image de mon père a disparu. Il n’est plus qu’une voix qui gronde, s’enfle et crie. Même l’image de ma mère est devenue floue. Il doit bien y avoir des photos quelque part, dans une valise chez Pierre et Madeleine, mais je ne l’ai jamais demandée et jamais ouverte.

Je dépose les deux premiers chrysanthèmes à petites fleurs que j’ai achetés sur la place ce matin. Il faut que je retourne chercher le dernier à ma voiture et que je prenne un outil pour enterrer à demi les pots afin que le vent ne les emporte pas.

L’un a des fleurs mordorées, le second d’un mauve profond, et le dernier d’un rouge tirant sur le grenat. Je les trouve bien plus beaux que les spécimens à grosses fleurs qui ont encore la faveur des anciens. Ils sont garnis de boutons non éclos et devraient tenir assez longtemps, si les gelées ne sont pas trop précoces. Le gardien m’a dit qu’ils procédaient à leur enlèvement, après le défleurissement complet.

Voilà. J’ai enterré les trois pots côte à côte, pour former une gerbe multicolore devant les trois tombes. Je trace un signe de croix pour une prière d’agnostique : "Seigneur, si tu existes, fais que je sois fidèle au souvenir de ceux qui m’ont aimé et ne sont plus. Amen !". A présent, je me sens tranquille, apaisé, avec le sentiment du devoir accompli.

Il crachine toujours sur Avranches. Je relève le col de mon imperméable et me dirige vers la sortie du cimetière après m’être lavé les mains au robinet le plus proche. Il faut que j’aille vers l’entrée principale, car j’ai un mot à dire au gardien.

Deux silhouettes conversent avec lui sur le pas de la loge. Un enfant que sa maman tient par la main. Je ne peux pas courir, parce c’est trop abrupt. Mais je presse le pas pour me rapprocher. Oui, c’est bien elle. Justine !

Le gardien m’a vu. Je lève la main. Tenez, doit-il dire, vous avez de la chance, voici justement Monsieur Nouvel qui remonte. Justine a lâché la main de son fils. Elle court vers moi et nous manquons tomber à la renverse en nous retrouvant dans les bras l’un de l’autre :

— J’ai eu si peur que tu sois parti !

— Moi aussi.

— Pourquoi tu n’as pas appelé ?

— J’avais aussi certaines choses à régler avant.

— Je sais maintenant. Je suis allée au Journal. J’ai regardé les archives. Tu ne m’avais jamais rien dit.

— J’avais oublié. Enfin, je croyais. Comme je croyais t’avoir oubliée, toi. Mais une petite braise couvait encore et il a suffi de souffler dessus pour le feu reprenne.

Un enfant de six ans, cheveux en brosse et regard déluré, nous a rejoints. Il lève vers moi ses yeux bleu ciel et dit :

— Alors, c’est toi le nouveau Monsieur de maman ?

Je regarde Justine, blottie contre moi.

— Oui, définitivement oui.

Justine sourit. Le bonheur, ce doit être ça. Simple comme ce baiser de la Toussaint.

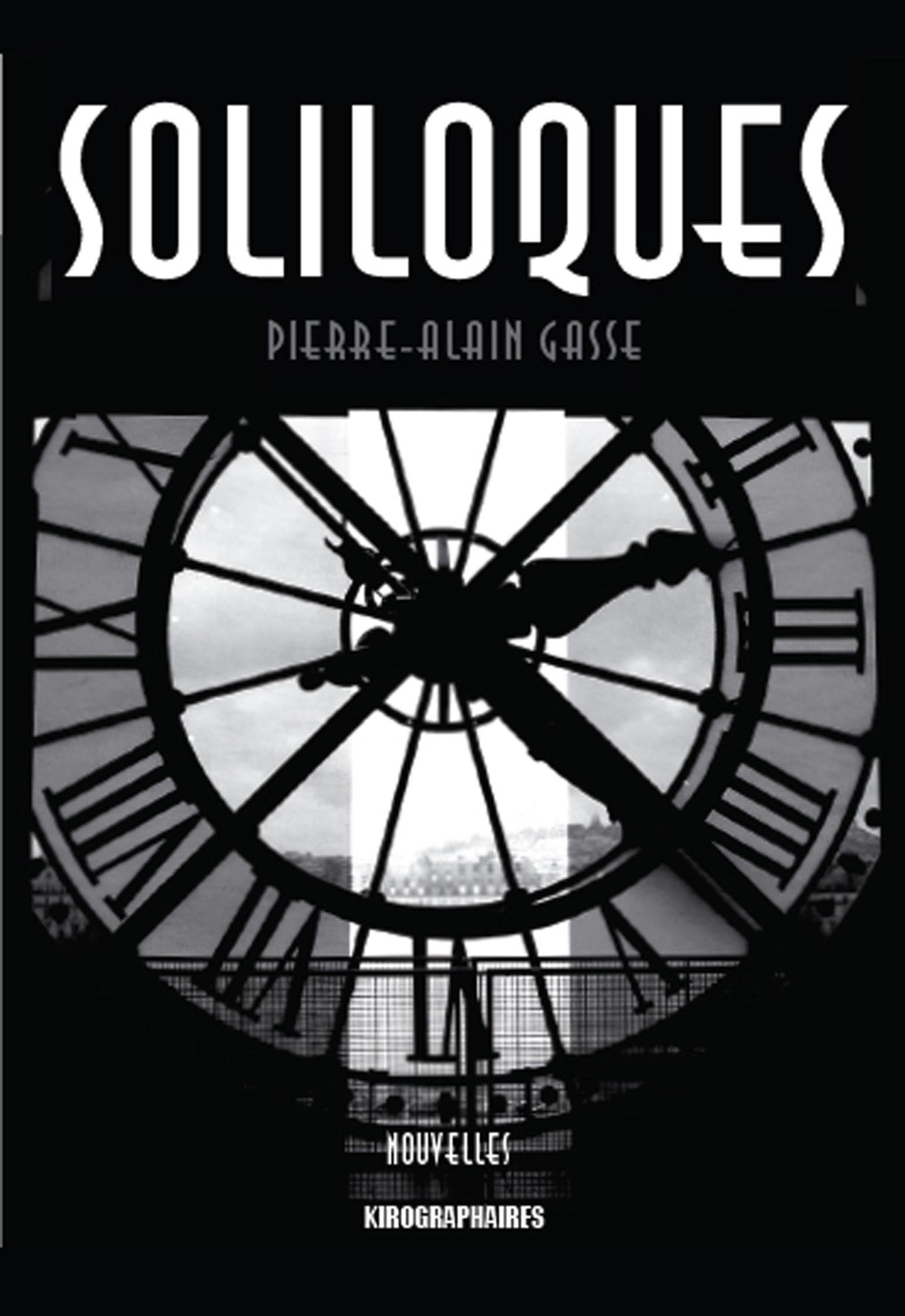

RETROUVEZ CE TEXTE

AINSI QUE 12 AUTRES NOUVELLES DANS

Disponible à la FNAC, Chapitre, Amazon, Dialogues et chez l'auteur.

Vous êtes le ième lecteur de cette nouvelle depuis le 28/05/2000. Merci.