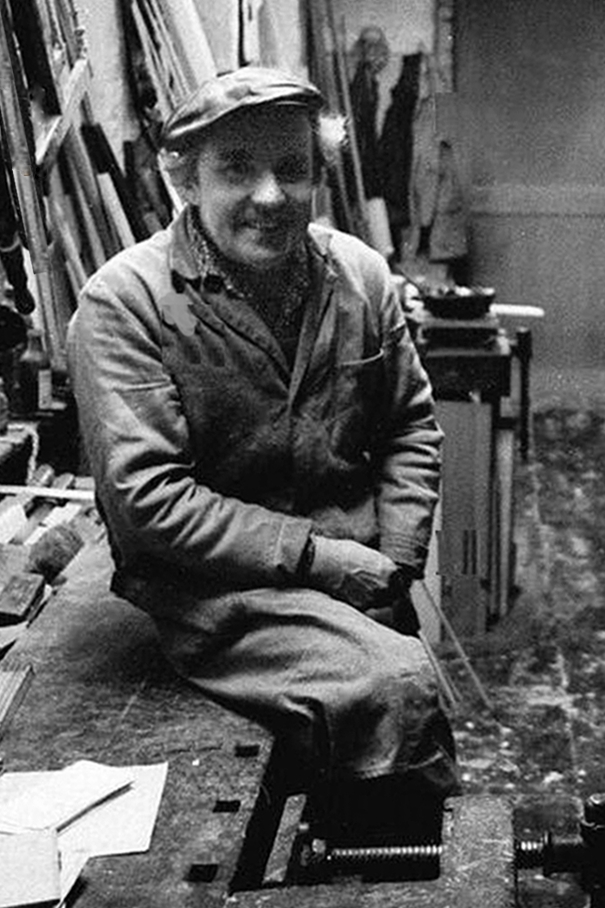

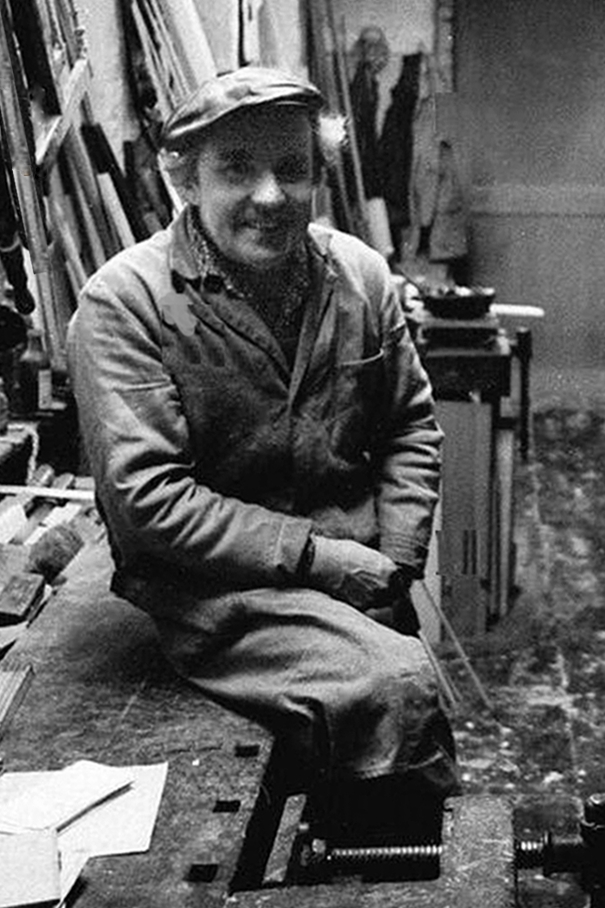

©DR, 1950

Chronique

I

La longère de briques, tapie dans le bocage ornais, guettait l’orage. L’atmosphère était lourde. De temps à autre, des éclairs zébraient un ciel noir et bas, suivis de coups de tonnerre assourdissants. Et soudain un rideau de grêlons, gros comme des balles de golf, s’abattit sur le toit d’ardoises de la maisonnette et le jardinet de curé.

Dix minutes sans discontinuer, dans un fracas de fin du monde. Puis le silence.

Lorsque les occupants se risquèrent à sortir sur le seuil de la porte, un spectacle de désolation s’offrit à leurs yeux ébahis : un épais tapis blanc recouvrait les allées et toute la végétation, hachée menu, gisait dans un méli-mélo pitoyable de vert et de blanc. Et, au pied des murs, partout des débris d’ardoises entassés.

Ils s’avancèrent dans la congère de grêlons et, se retournant, virent leur toit à demi mis à nu, exposant sous le ciel sombre, ses liteaux et leurs crochets, retenant des ardoises fragmentées.

À l’intérieur, les infiltrations avaient commencé. On réunit seaux, bassines, saladiers et autres plats creux disponibles pour contenir les plus importantes. Et commença une chaîne incessante pour aller les vider dans l’évier lorsqu’ils menaçaient de déborder.

Plusieurs heures passèrent ainsi. Puis, enfin, la pluie cessa.

II

J’ai quatre ans. Et mes premiers souvenirs sont donc ceux d’une catastrophe.

J’ignore comment mes parents ont surmonté ce désastre. Je suppose que mon père, menuisier charpentier, avait de quoi bâcher le toit et que les assurances ont payé les travaux. Mais, dans quels délais et selon quelles conditions ? Mystère. Nous n’en avons jamais parlé. Il est mort avant que je m’intéresse à tout ce passé.

Dans mon souvenir la maison n’avait pas d’étage habitable. Mon père avait cloisonné l’habitation pour y aménager une cuisine-séjour, une petite chambre et un couloir qui menait à la grande chambre du fond. Les murs de la mienne étaient restés non tapissés et accueillaient mon lit de 0,90 et celui de bébé de mon frère cadet, construit en chêne et contreplaqué par mon père. Il était peint en bleu outremer et devait mesurer 0,70 x 1,40 m x 1 m.

La cheminée de la cuisine avait été obturée et le conduit accueillait à présent le tuyau d'une cuisinière à charbon. Une table et des chaises à assise en paille dont subsistent quelques exemplaires complétaient l'ameublement. Ainsi qu’une grande armoire normande en merisier, qui servait de vaisselier. À l’arrière de la cuisine, une buanderie où se trouvait l’écrémeuse qui permettait de transformer le lait de nos quelques vaches, les « channes(1) » de transport et les petits seaux de traite en acier galvanisé pour le lait. Entre autres.

La chambre des parents – un ensemble en chêne lit, chevets et armoire à glace trois portes d’après-guerre – existe toujours et sert de chambre d’amis chez mon frère cadet.

Je sais que l’atelier attenant à la maison, a reçu une nouvelle toiture, non pas de tôles ondulées en fibrociment, comme on aurait pu le penser, mais en grandes ardoises du même matériau, posées en quinconce. De celles que l’on trouvait encore récemment sur les pignons humides de nombre de maisons. Et dont le remplacement cause aujourd’hui bien des soucis aux propriétaires, qui préfèrent souvent les enterrer discrètement !

L’atelier de mon père, dans mon souvenir d’enfant, se décline en trois composantes principales : des odeurs, des bruits et des touchers. Les odeurs mélangées des essences de bois stockées et utilisées là : chêne, châtaignier, pin, sapin, et un peu de bois exotique rouge, toutes respirées à pleines narines dès que j’y entrais. Sensations agréables. Les bruits de crissement aigu des lames de la scie à ruban, de la dégauchisseuse, de la raboteuse, de la mortaiseuse, qui m’amenaient à me boucher les oreilles. Désagréables et prohibés, car j’avais interdiction théorique d’entrer quand les machines tournaient. Et le toucher doux et lisse des bois rabotés, celui de la sciure qui file entre les doigts et surtout celui, voluptueux, des longues volutes des copeaux odorants avec lesquels j’adorais jouer. Hélas, mon terreau allergique n’était guère compatible avec ce contexte.

III

Au dos d’une ordonnance du 21 août 1954, alors que j’approchais des 7 ans, ma mère écrivait au crayon : « il a eu de l’eczéma pour la première fois à 18 mois. Et cette fois-ci, voici qu’il en a à la tête, à l’aine et aux fesses ».

Souffrant alternativement d’asthme et d’eczéma purulent, je ne suis pas allé à l’école avant six ans. Et, en cette année scolaire 1953-54, j’apparais assis en tailleur au premier rang d’une photo de la classe unique que je fréquentais. On me remarque facilement parce que j’ai toute la moitié droite du crâne rasée. Sur la cour, on m’appelait donc le « tondu ». La guerre et ses représailles n’étaient pas si loin. Plus tard, en primaire, je serai autorisé à entrer en classe avec mon béret.

Ma mère et moi après elle avons conservé les ordonnances délivrées à mon intention ces années-là. Premiers antibiotiques injectables, pommades, onguents et préparations en tous genres, inefficaces cautères ou courts répits. Le mal envahit la tête, menaça les yeux et les oreilles, se répandit sur le torse et dans le dos, les jambes. J’ai retenu qu’au réveil, ma veste de pyjama, raidie par les sécrétions, une fois décollée de mon épiderme, pouvait tenir debout ! Mes parents, dans cette Normandie encore un peu arriérée, ont fini par m’emmener chez le guérisseur. Je revois un vieux moustachu en sabots sur un sol en terre battue, des tas de bassines, des plantes et des formules cabalistiques. C’est tout.

J’ai oublié le reste, par une sorte d’amnésie post-traumatique comme on dit aujourd’hui : les douleurs liées aux injections intramusculaires de pénicilline, à l’enlèvement des croûtes, les démangeaisons qui m’amenaient à me gratter au sang, les privations liées au régime imposé et, sans le secours de ces ordonnances, je n’aurais qu’un vague souvenir global de cette période de ma vie. Tout juste si je revois ma mère à mon chevet, badigeonnant mes plaies d’huile d’amandes douces pour tenter d’enlever mes croûtes en douceur.

En réalité, entre mes deux et mes dix ans, j’ai été, à certains moments, une plaie ambulante insortable. Mes parents ont consulté pour moi sept médecins différents, du Sap, au plus près, à Vimoutiers et Lisieux, encore proches. Mais jusqu’à Paramé, aussi, à plus de deux cents kilomètres de chez nous. Et je me suis vu prescrire par tous ces praticiens une soixantaine de spécialités différentes, certaines interdites aujourd’hui. J’ai la réminiscence de m’être perdu dans la foule des pèlerins à Sainte-Thérèse et d’un appel lancé par haut-parleurs à mes parents, lors de ce voyage à Lisieux. Était-ce à l’occasion de cette consultation médicale, je ne sais. Mais je réalise que mes parents ne négligeaient aucune piste pour me venir en aide : la science, la foi, la superstition...

Jugez de ma joie quand enfin, j’ai pu aller à l’école à la rentrée 1953. Même à moitié tondu, c’était mieux que de rester avec mon frère cadet à la maison. Et ma mère, qui attendait un troisième enfant en janvier de cette année-là, s’était entendu dire, après l’expulsion express de celui-ci : « Poussez encore, Madame, il y en a un autre ! ». Les visites prénatales n’étaient pas légion, les analyses médicales rares et chères et personne ne lui avait dit qu’elle attendait de faux jumeaux !

La classe était mixte par nécessité, mais les cours de récréation absurdement séparées par un grillage, de part et d’autre d’un gros tilleul. Je n’ai retrouvé des filles dans ma classe qu’après le baccalauréat. Après notre déménagement, mes parents m’avaient inscrit chez les "Frères 4 bras"(2), puis au Petit Séminaire.

Je me souviens que durant les deux années où j’ai fréquenté cette école de campagne, une bâtisse de briques rouges surélevée de trois marches, mon père s’est vu confier la réfection du plancher de la salle de classe. Je ne sais comment il a transporté les matériaux nécessaires, car à part sa Terrot 125, nous n’avions pas de véhicule automobile. Peut-être à l’aide de la voiture de sport que l’un de mes oncles nous prêtait à l’occasion (une Simca 8 Sport, appelée « l’oiseau bleu », je crois bien). Je me revois, sur le seuil de la salle de classe, découvrant la cave de l’école mise à nu et mon père, agenouillé sur les solives, au-dessus d’un tas de charbon, en train de clouer les lambourdes du nouveau parquet.

J’allais à l’école à pied, chaussé de galoches à semelles de bois, comme il se doit, et la petite route qui menait au bourg, au sol argileux empierré de cailloux grossiers, soulevait une poussière ocre au moindre passage de véhicule ou devenait boueuse par temps de pluie.

L’école n’avait pas de cantine, et ma mère me préparait une gamelle en alu que j’ai conservée. Nous étions plusieurs à la réchauffer sur le fourneau du presbytère où nous accueillait la bonne du curé. Bel exemple de collaboration public-privé. Le Presbytère n’était distant de l’école communale que d’à peine trois cents mètres, et une fois notre pitance avalée, il nous restait, avant la reprise de la classe, du temps pour jouer dans le jardin de la cure. Il y avait là un tas de briques inemployées et déjà mon instinct de bâtisseur s’éveillait : je me souviens avoir levé sur un carré de potager inoccupé les fondations d’une maison, au grand dam de monsieur le curé qui me somma de remettre en place à l’identique les briques déplacées.

Un peu plus tard, chez mes grands-parents, à la ferme du Val Hunou, la même mésaventure devait m’arriver avec les bûches de la remise à bois avec lesquelles, un après-midi, j’avais bâti les murs d’un refuge, sans prendre conscience que mon édifice risquait de s’effondrer sur moi. Cela me valut d’être tancé d’importance et, là encore, d’être condamné à tout remettre en l’état.

Souvenirs d’une vocation manquée, car c’est bien architecte que j’aurais voulu être, mais mes résultats en mathématiques et les circonstances de la vie ont fait que c’est l’enseignement qui m’a été dévolu.

Mais revenons à mes débuts à l’école. Je n’ai que des souvenirs parcellaires : celui des classes d’antan, avec leurs cartes de géographie, de sciences et d’histoire accrochées aux murs, du tableau noir, de la baguette du maître, de sa règle jaune et son compas énorme, de leur grand poêle Godin à bois ou à charbon et surtout des pupitres en bois, de leur abattant incliné constellé de graffiti gravés dans le bois sombre, de leur rainure pour poser crayons et porte-plume, de leur encrier en porcelaine blanche que le maître venait remplir avec sa bouteille à bec verseur de l’encre violette qui tachait nos doigts, nos blouses et nos cahiers.

Alors que la plupart avaient deux places, j’ai le souvenir d’avoir été assis à un pupitre à une place pour grand du certificat, trop haut pour moi. Pénurie, ostracisme, je ne sais. Il est vrai que j’étais souvent absent.

On l’a oublié, mais nous portions des blouses grises, uniforme avant l’heure, bien nécessaire en ces temps d’apprentissage de l’écriture à la plume. Mes débuts dans cet art furent difficiles si j’en crois le souvenir cuisant que j’ai d’avoir dû rentrer chez moi à pied (un peu plus d’un kilomètre) avec mon cahier ouvert, barré d’une mention « SALE ! », accroché sur mon cartable dans le dos ! Les punitions étaient de mise encore et si le bonnet d’âne avait disparu, nous avons tous connu à un moment ou un autre le coin de la classe, pendant des durées variables.

Nonobstant ces déboires, j’ai quand même obtenu des prix lors de la distribution de fin d’année. Deux albums de Zig et Puce, les héros de Alain de Saint-Ogan, dont les histoires furent éditées par Hachette dans la collection les Albums roses, qui, plus tard, accueillera Babar. En 1954, ce n’étaient pas encore des bandes dessinées à proprement parler. Il n’y avait ni planches ni bulles au fil des 17 pages de ces albums au format presque carré, à l’épaisse couverture cartonnée, mais des gouaches illustrées de courts textes. Hélas, je ne les ai plus, car ces deux ouvrages n’ont survécu ni à mes trois frères ni aux divers déménagements de la famille.

IV

D’autres souvenirs encore : à sept ans, j’ai appris à monter à vélo avec celui de ma mère, mais la selle, même abaissée, était un peu trop haute pour moi, alors pour plus d’aisance, je pédalais en danseuse, ce qui n’est pas sans risques. Ainsi, un jour, en revenant de l’école, suis-je passé par-dessus la barrière qui fermait le coin du pré attenant à notre maison. Soit je n’ai pas réussi à manœuvrer les freins correctement pour prendre le chemin qui menait au logis, soit j’ai voulu prendre ce virage sans freiner. Toujours est-il que je me suis retrouvé les quatre fers en l’air dans l’herbe grasse, sous l’œil inquiet de nos quelques vaches qui broutaient là.

Au bout de l’atelier de mon père se trouvait la mare où s’abreuvaient nos bêtes. Les grenouilles y abondaient et, deux ou trois camarades d’école et moi, nous étions mis dans l’idée d’en attraper avec un bâton muni d’une ficelle au bout de laquelle nous attachions une fleur de trèfle violet. Les batraciens mordaient volontiers, mais retombaient dans l’eau avec leur proie avant que nous ayons eu le temps de les sortir de la mare. Nous souhaitions surtout prendre des crapauds, dans l’espoir de les faire fumer et les voir éclater, cruels enfants que nous étions. J’ai appris bien plus tard que ce fantasme n’était qu’une légende.

Cette mare fut aussi le théâtre d’une autre mésaventure, survenue à mon père, celle-là, qui pour m’attraper, par jeu ou pour réprimande je ne sais plus, avait entrepris de me courir après autour. Mais j’étais rapide, et pour tourner au plus court il s’est trop approché du bord. Son pied a glissé, il est tombé dans l’eau et s’est relevé, dégoulinant et couvert de lentilles d’eau. Je n’ai pu m’empêcher de m’esclaffer à ce spectacle et je peux vous dire qu’il m’en a cuit !

Nous avons déménagé le 1er janvier 1955. J’avais sept ans et quelques mois. Autrement dit, je n’ai connu tout cela que durant trois à quatre années. Ce sont des souvenirs parcellaires, floutés par le temps et la mémoire, mais néanmoins marquants.

Arrivés dans le Sud-Manche, en désespoir de cause, car s’il y avait des accalmies à mon eczéma, il y avait toujours des poussées, l’année de mes dix ans, je crois, mon père et mon grand-père paternel, décidèrent de m’emmener à Lourdes. Ma mère restait à s’occuper de mes frères et du bureau de tabacs-journaux que nous tenions à présent. J’ai découvert tout à la fois le train, l’hôtel et les repas au restaurant pour la première fois de ma vie et je revois encore les croquettes de beurre, posées sur les tables tous les matins pour le petit-déjeuner. Le pèlerinage durait plusieurs jours. Nous fîmes tout le parcours consciencieusement – y compris les achats de vierges phosphorescentes et le remplissage de bouteilles d’eau de source – et, un matin, je fus plongé dans l’eau glaciale des bassins de la grotte de Massabielle, ce qui m’a donné pour la vie l’aversion de l’eau froide.

L’asthme est resté, mais un an plus tard, l’eczéma avait disparu. Et ma mère a cru au miracle. Moi, j’avais surpris un bout de conversation entre mon père et un médecin, ce dernier lui disant : « vous savez, souvent, les symptômes de ce genre, qui résultent d’un déséquilibre hormonal plus ou moins sévère, disparaissent à la puberté ». Dont acte.

Voilà rapporté l’essentiel de ce qu’il me reste de l’enfance du fils aîné du menuisier que j’ai été, entremêlé de quelques souvenirs postérieurs qui s’y trouvent liés. J’ai dû, ici ou là, combler quelques lacunes, pour rendre tout ceci cohérent, et beaucoup de ces souvenirs seraient restés au néant sans les récits que ma famille a pu m’en faire, les rares photos transmises par ma mère et l’aide additionnelle de l’Internet.

Mystères de la mémoire.

© Pierre-Alain GASSE, juin 2025.

(1) ou encore canne : en patois normand, cruche, pot, à une ou deux anses, anciennement en laiton, puis en fer-blanc, avant l’apparition des bidons en aluminium.

(2) Frères des Écoles Chrétiennes, congrégation fondée par saint Jean-Baptiste de La Salle, composée de religieux non prêtres qui vivent en communauté et consacrent leur vie à Dieu et à l'éducation des jeunes. ils sont familièrement surnommés les « Frères Quatre Bras » à cause de leur grand manteau à manches flottantes.

Vous êtes le ième lecteur de cette nouvelle depuis le

01/06/2025 Merci.