Mon Dernier Été

ou

La courte guerre du soldat Louis Duchesne

Avant-propos

Ceci est une novélisation réalisée à partir de quelques lettres et documents confiés à un ami par un descendant du héros, soucieux de transmission. Chargé de leur numérisation, j’ai eu l’idée d’en tirer un récit qui a été autorisé par les ayants droit. Qu’ils en soient ici remerciés.

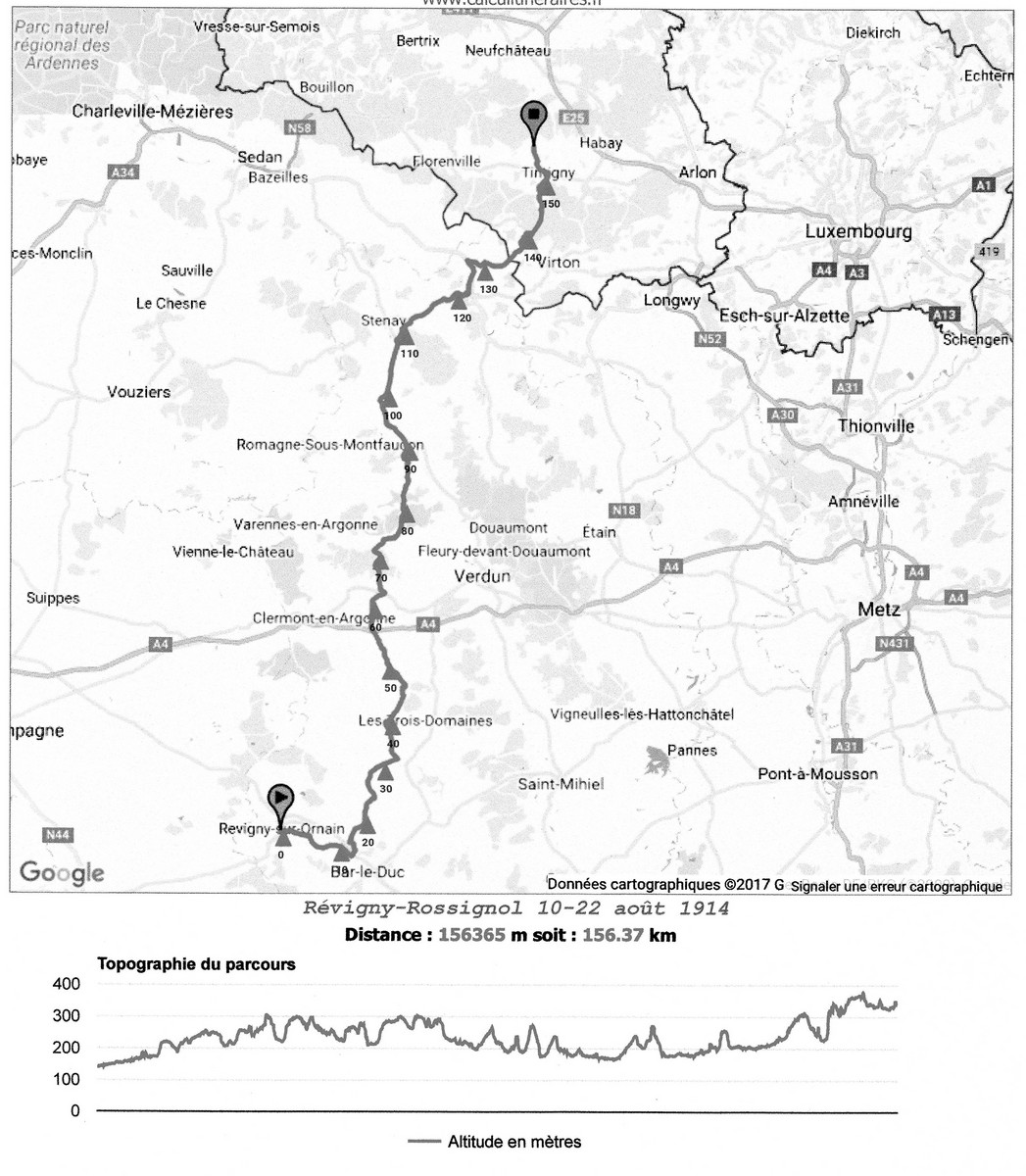

À l’aide des informations disponibles sur Internet, il ne m’a pas été trop difficile de reconstituer, pour l’essentiel, et d’imaginer, pour ce qui manquait, le bref parcours de ce simple soldat, parti, le 7 août 1914, de la caserne de Cherbourg où il effectuait son service militaire, pour tomber au champ d’honneur, quinze jours plus tard, devant le village de Rossignol, en Gaume belge.

Des 290 000 garçons de la classe 13 mobilisés comme lui, 66 950 (27 %) seront emportés par la tourmente de la guerre ! Autant de vies brisées bien avant l’heure.

Et sa destinée cruelle nous rappelle que le 22 août 1914 a vu notre armée perdre en une seule journée plus de 25 000 hommes sur le front des Ardennes belges. Les historiens en ont analysé les causes multiples. Je ne me suis intéressé qu’au destin d’un homme, en application du devoir de mémoire.

Louis Duchesne, en brancardier, 1914 © Alain Jouan

Introduction

Ceci est le récit du dernier été de ma vie. Mais je dois quand même remonter un peu plus avant.

Je m’appelle Louis Marie François Duchesne, fils de François Duchesne et de Marie Goréguès. Je suis né le 8 mars 1893, à Pordic. Je suis le 4e enfant d’une famille de huit et le cadet de deux garçons. Mon frère Léon a deux ans de plus que moi. Autrement dit, militairement parlant, je suis de la classe 13. Présentement, bidasse au Premier Régiment d’Infanterie Coloniale, à Cherbourg. 1er Bataillon, 4e Compagnie, Matricule 10 037.

Mon père est boucher, rue de l’église, dans mon village de la Côte du Goëlo, à dix kilomètres du chef-lieu. Ma mère aide mon père à la boutique et nous a élevés, mes sœurs, mon frère et moi, jusqu’à son décès prématuré, à l’âge de quarante-huit ans, l’année où j’en ai eu dix-huit. Une mauvaise grippe. On l’a tous eue, mais elle, elle n’y a pas résisté. Chienne de vie !

Je suis allé à l’école chez les Frères de Ploërmel – c’était la plus proche de la maison et ma mère avait de la religion – et j’y ai obtenu mon Certificat d’Études Primaires en 1907, puis j’ai passé le Brevet Élémentaire. Après, j’ai commencé à aider mon père : aller acheter les animaux à la ferme ou à la foire, l’assister à l’abattoir, apprendre à découper et parer la viande, à ficeler les rôtis, tailler beefsteaks et escalopes... Je suis devenu boucher, comme lui.

L’année où ma sœur Anne est née, trois ans après moi, la population de mon village atteignait presque les 4500 âmes. Le bourg est assez neuf. Pas mal de logements du centre ont moins de cinquante ans. Il y a un certain nombre de maisons dites « d’armateur » qui témoignent d’une certaine richesse. Ça vient du temps où nous avions un port et un quai à bateaux, au siècle dernier. Des goélettes, armées pour la morue à Terre-Neuve, m’a dit mon grand-père. À présent, toute cette partie a été donnée avec une petite douzaine de hameaux à la chétive commune voisine. Contre notre gré, mais le roi Louis-Philippe a tranché !

Nous avons une grande et belle église neuve. L’ancienne menaçait de s’écrouler et le Préfet l’a fait démolir. Il y a aussi plusieurs chapelles, dont la dernière, dédiée à Notre-Dame de la Garde, a été édifiée en 1849, à l’emplacement d’un ancien cimetière de pestiférés. Les commerces, du temps de mon père, se réduisaient à des boutiques d’étoffes, de fer et d’épiceries, des auberges et des cafés, trois boulangeries et deux boucheries. C’est encore le cas.

Quelques manoirs se partagent les terres agricoles et emploient métayers et fermiers. Mais les démembrements augmentent. L’agriculture est la principale activité avec l’élevage.

Mon frère Léon était déjà sous les drapeaux depuis un an, comme les autres appelés de la classe 11, lorsqu’on a appris qu’un décret allait incessamment prolonger son temps de service d’une année. Trois ans, au lieu de deux. C’est vrai qu’avant, c’était cinq, mais il y avait le tirage au sort et les exemptions. Tandis que là, plus moyen d’y couper ! Des mouvements de protestation et de grève sont apparus dans beaucoup de casernes, menés par la CGT, les anarchistes et les pacifistes de la SFIO. On suivait ça avec intérêt et inquiétude aussi.

Mais rien n’y a fait.

La loi Barthou du 7 août 1913, jour funeste, est passée. Adoptée par 602 voix contre 240 à l’Assemblée et au Sénat.

Et théoriquement, j’en prenais pour trois ans, moi aussi.

En septembre 1913, je suis passé devant le Conseil de Révision, au chef-lieu de canton ; pour moi, c’était Saint-Brieuc–Nord. Et j’ai été déclaré bon pour le service, par un Major moustachu qui regardait par-dessus ses bésicles. De matricule de recensement 2222, je suis devenu le soldat de 2e classe matricule 10037. Taille moyenne, cheveux châtains, yeux bleu jaune, front fuyant, nez rectiligne cave, visage ovale. L’armée a de drôles de mots pour décrire les gens !

À la queue leu leu, à poil, dans une salle pas encore chauffée, nos intimités ne faisaient pas trop les fières ! À l’issue d’un examen sommaire par le médecin militaire – respirez, toussez, ouvrez la bouche, tournez-vous, passez sous la toise, montez sur la bascule… pas d’infirmité ? pas de maladie infectieuse ? – comme je n’avais rien de particulier à signaler (j’étais en bonne santé), j’ai été classé en 1re catégorie : « pour le service armé ».

En dépit de l’imminence de la guerre, c’était un jour de fierté pour tous ceux qui étaient déclarés bons pour le service, un rite d’initiation qu’il fallait fêter dignement.

Ce soir-là, en descendant du petit train, en costume de ville, chapeau en tête et cocarde tricolore à la boutonnière, pour arroser nos livrets militaires tout neufs, on a fait une sacrée bringue, tous les conscrits, en allant d’un café à l’autre, dans le bourg et au-delà. Du cidre, du café, de la gnôle, des « mic » et même une ou deux bouteilles de vin. Trop de mélanges. Ça tanguait sec dans les bonnettes ! Il a fallu en ramener certains chez eux en brouette. J’avais mal au cheveux le lendemain, je vous l’assure. Et ce n’était pas fini. Ce week-end-là, avait lieu, à Bagatelle, à Plérin, un grand bal des conscrits, que nous avions bien prévu d’honorer !

C’était le bon temps.

Première partie

En octobre 1913, quelques mois après mon vingtième anniversaire, j’ai reçu mon ordre d’appel sous les drapeaux et je suis parti faire mes classes dans l’Infanterie Coloniale.

Le 29 novembre, j’ai été incorporé dans les Marsouins de la 3e Division du Général Raffenel, 1re Brigade, Général Montignault, 1er Régiment, Colonel Guérin, 1er Bataillon, Commandant Quinet, 4e Compagnie, Capitaine Marsaud, Caserne Brière de l’Isle, à Cherbourg

C’est un peu loin de chez moi. J’aurais préféré aller à Brest !

La devise du Régiment, qu’on nous serine sur tous les tons, c’est « Ils ne savent pas où le destin les mène, seule la mort les arrête » ! Pas très encourageant, par les temps qui courent !

La caserne du Régiment est plutôt récente : c’est un ensemble de bâtisses énormes, impressionnantes, mais assez moches : il y a deux grands bâtiments de trois étages qui ont en façade trente fenêtres chacun et se font face Est-Ouest, et, au fond, un autre plus petit, de deux étages et douze fenêtres en façade, qui ferme la cour, pavée au centre, sablée autour et ventée comme c’est pas permis.

Juste à l’entrée de la caserne, il y a une chapelle, qui n’a pas l’air bien vieille non plus : la chapelle Notre-Dame-du-Port. On m’a dit qu’elle avait été inaugurée en 1863. C’est un peu bizarre, cette église, au milieu de ce quartier militaire de l’Arsenal. J’ai idée qu’elle n’est pas trop fréquentée. Quand on sort de la caserne, c’est plutôt pour aller au café qu’à l’église !

J’ai touché mon premier uniforme. Une tenue no 1, celle de combat et de sortie avec képi, capote gris de fer bleuté, vareuse, chemises, sous-vêtements, pantalon garance, guêtres, brodequins, chaussettes, mouchoirs. Et une tenue no 2, la tenue de corvée avec bourgeron, pantalon de treillis, bonnet de police et sabots de bois. Tout n’était pas exactement à ma taille, mais ça pouvait aller. Juste les manches à faire raccourcir par le tailleur. Je n’ai pas de grands bras. Pour les chaussures, j’ai eu de la chance, y’avait des godillots à ma pointure. Parce qu’avec tous les kilomètres à pied qu’on se tape, mieux vaut être bien chaussé !

Les classes, ce n’est pas marrant. Les adjudants sont la plupart du temps des peaux de vache, les majors, ça dépend, les capitaines, c’est un peu mieux et les commandants, la plupart du temps, ça va. Quant au colonel, on ne le voit pas tellement. Le Général, n’en parlons pas, ce n’est pas tous les jours qu’on réunit la Brigade !

Entre les exercices de mise au pas, les marches sac au dos, les séances de tirs, le maniement de la baïonnette, les parcours du combattant, les corvées (de chiottes, de patates, de charbon, de chambrée...), la théorie militaire, l’astiquage des armes, des boutons et des godasses, on n’arrête pas. Trois mois comme ça, c’est long. Et encore, les années avant nous, ça durait le double !

Bon, au bout de ce temps-là, on sait quand même marcher au pas, tenir le flingot, tirer avec, l’entretenir, s’occuper de son fourniment, c’est sûr.

Dans le paquetage, il y a aussi le sac, la musette, le ceinturon, les cartouchières… Le havresac, c’est drôlement bien fichu, ce truc-là. Y’a tout ce qu’il faut dedans, pour entretenir l’uniforme, faire briller les boutons, cirer les cuirs, graisser les armes, coudre, cuisiner, manger, boire, faire sa toilette, se raser, écrire, se changer, monter sa tente, mais au total, ça pèse, tout ce barda, pas loin de trente kilos quand on ajoute les musettes et les cartouchières !

Autant dire que quand on l’a sur le dos et le fusil à l’épaule, on n’avance pas si vite que ça ! On a beau être dans la force de l’âge, y’a quand même des gars de la ville, pas bien costauds, qu’en bavent des ronds de chapeau, moi, je vous le dis.

J’ai découvert aussi le tabac de troupe : on a droit à un paquet de scaferlati (pour la pipe) ou de caporal (à rouler) par semaine. Un paquet de 100 g ou deux de cinquante, ça dépend. Au début, il fait tousser, mais on s’habitue vite. J’ai choisi la bouffarde, c’est plus pratique. Je ne fume pas tout, j’en revends un peu.

Question nourriture, la quantité ça va, la qualité, ça dépend des jours, c’est surtout les fayots qui sont germés la moitié du temps, ou les lentilles qui sont pleines de cailloux., le reste, les choux les patates, les pois, le riz, c’est correct, dans l’ensemble. Les rations sont copieuses, y’a rien à dire. Et il y a de la viande (ou du poisson) tous les jours, midi et soir. Quant au pain blanc de munition (on n’y met plus de seigle, mais toujours un peu de son), c’est dommage qu’on nous le distribue toujours rassis d’une journée. 750 grammes qu’on met principalement dans la soupe en grosses lichettes. Le pain biscuité, celui qu’on emmène en manœuvres, c’est autre chose : ce sont des galettes carrées ou presque (7x 6,5 cm), percées de 36 trous. Celui-là, comme il a été cuit très lentement et compressé, il peut se conserver bien plus longtemps. Il est facile à mastiquer. Il paraît qu’on va nous donner du vin, le fameux « pinard », pour écouler les surplus des dernières récoltes, mais pour l’instant, on n’a encore rien vu ! On fonctionne toujours à l’eau claire. C’est pour ça qu’on se rattrape en ville, souvent !

On a beau être correctement nourris, ce qui nous est servi n’est pas du goût de tout le monde : les « goules fines » et les gros appétits ne s’y retrouvent pas. Ça explique l’incroyable quantité de colis qui nous arrivent, avec toutes sortes de victuailles qui sont le plus souvent partagées lors de bâfrées dans les chambrées : saucissons, andouilles, pâtés, rillettes, confits, cassoulet, sardines à l’huile, chocolat, fruits secs, biscuits… Tout y passe ! Le bidasse est un ventre sur pattes.

Malgré tout, je me languis de ma Bretagne. Les permissions sont rares, sauf pour les agriculteurs, ce qui n’est pas mon cas. La distance retarde tout : les lettres comme les colis et rend les visites coûteuses et difficiles. Alors, je songe à demander mon transfert à Brest. Ce serait moitié plus près de chez moi, presque. Il suffirait que je trouve quelqu’un qui veuille bien permuter avec moi. J’ai demandé à un « pays » qui est là-bas à la caserne Fautras, de se renseigner pour voir s’il n’y aurait pas quelqu’un de la Manche, qui voudrait se rapprocher de chez lui. Avec un peu de chance, ça peut marcher.

On doit nous vacciner bientôt contre la typhoïde : une nouvelle loi est passée à ce sujet le 28 mars dernier (loi Labbé). Ça grogne un peu, parce qu’il faut quatre piqûres successives, à une semaine d’intervalle, et parce que certains réagissent mal (fièvres, vomissements, douleurs, gonflements...). Il paraîtrait même qu’il y a eu des morts. On verra. Je crois être assez résistant au mal.

Cherbourg, le 26 avril 1914

Chers parents,

J’ai reçu votre lettre jeudi dernier qui m’a fait grand plaisir. J’ai fait ma demande pour aller à Brest. Je pense qu’elle sera acceptée. Voici le nom de celui qui permute avec moi : c’est un appelé Auguste Bandin ; il est de Cherbourg même.

Vendredi dernier nous avons [fait] une marche manœuvre, nous sommes partis à 5 heures du matin pour arriver à la même heure le soir. Nous avons en tout fait 40 km. Nous avions dans notre sac un repas froid ainsi que le café que l’on a fait en route.

Je me plais tout à fait bien en campagne. Je n’étais pas trop fatigué. Aujourd’hui dimanche, j’ai le temps d’écrire. Je vais profiter d’envoyer une lettre à Léon puisque vous me dites qu’il est rentré de jeudi.

De nouveau à la caserne, il n’y a rien, seulement que l’on va être vacciné contre la fièvre typhoïde : 4 injections sur l’épaule d’un centimètre de profondeur.

Cette semaine vous pourrez m’envoyer un colis si vous voulez. J’ai mon camarade qui couche à côté de moi qui me prie de vous demander un saucisson et vous serez bien aimable de mettre le prix.

Sur la lettre que j’ai reçue, vous me dites de vous prévenir quand j’irai à Brest. Dès que je saurai, j’enverrai un mot.

Je ne vois plus rien à vous dire. Le bonjour à toute la famille, à ma marraine, à ceux de Kersaint et à mon ami Guillaume.

Louis qui vous embrasse tous bien fort.

Finalement, j’ai bien supporté le vaccin contre la fièvre typhoïde. Après les injections bien sûr, j’ai eu l’épaule ankylosée pendant quelques jours et un peu de fièvre. C’était sûrement prévu parce que toute la compagnie était dispensée d’exercice pendant trois jours !

Mon instruction est terminée. Ce matin, on a reçu l’ordre de prendre tout notre barda et d’aller emménager dans l’aile ouest, toujours au 3e étage. Les lits, cette fois, sont en fer. Toujours les mêmes paillasses, qui pèsent une dizaine de kilos, un traversin de laine et crin, une couverture de laine et un couvre-pied pour l’hiver. Les draps sont changés tous les mois, tous les vingt jours en été. Cette chambrée est un peu moins poussiéreuse que mon ancienne, mais quand même, ce n’est pas astiqué comme à la maison !

Cherbourg, le 14 juillet 1914

Chers parents,

Jeudi dernier, j’ai reçu votre lettre, qui comme toujours m’a fait grand plaisir.

Tous ces jours ici, il fait très chaud. Nous avons eu un orage vendredi soir, je vous l’assure que ça tombait bien.

Le temps s’est bien remis au beau, c’est ce qu’il faut ; les baigneurs doivent commencer à arriver, car le temps est superbe.

Cette lettre que vous allez recevoir est écrite au Nardoët, (un dépôt de munitions) pendant que je prends la garde, j’aime autant être de garde que d’être à défiler sur la Place Napoléon, ainsi que dans les principales rues de la ville ; ce soir je pense bien me rattraper.

La ville est superbe ainsi que les casernes. Je voudrais que le 14 juillet vienne souvent.

Aujourd’hui, nous sommes soignés comme des princes, nous avons quatre plats, du vin de dessert presque à volonté et une boîte de cigares. Demain, nous serons encore en fête, je crois bien vous l’avoir dit, le Président de la République vient à Cherbourg. Nous serons très bien placés pour le voir, car nous sommes à la rentrée de l’Arsenal.

Voici bientôt le moment de partir pour le camp de Coëtquidan. J’ai envie que ce soit encore passé pour pouvoir m’en retourner pour une quinzaine de jours.

Je me porte tout à fait bien. Je pense que vous êtes de même, ainsi que le métier qui doit toujours bien marcher.

Souhaitez le bonjour de ma part à ma marraine, à ceux de Kersaint et à Guillaume et lui dire que je pense souvent à lui.

Je termine ma mettre en vous embrassant tous bien fort.

Louis.

Cherbourg, le 25 juillet 1914

Bien chers parents,

J’ai tardé un peu à rendre réponse à votre dernière lettre, car tous ces jours-ci, nous allons en marche et quand l’on arrive on aime mieux son lit que prendre la plume.

Ne vous inquiétez pas sur ma santé ; je souhaiterais que vous soyez portants comme moi.

Le 14 juillet n’a pas bien réussi cette année, car le père Millon mort, la fête a dû être cassée.

Ce n’est pas comme ici, c’est magnifique, surtout dans l’Arsenal. Les feux d’artifice étaient superbes. Je me suis très bien amusé. Nous approchons des manœuvres maintenant, le jour est fixé.

Nous devons partir le 9 août de la caserne, ça se trouve un dimanche et nous devons arriver au camp le 18 ou le 19. Il y a une belle distance : 260 km et autant pour revenir. Je vous l’assure qu’il y en aura plus d’un de fatigué, peut-être moi le premier. Les manœuvres ne sont pas si longues paraît-il que l’année dernière. Le 1er Régiment n’est pas riche assez, sinon l’on marcherait par le train et les manœuvres seraient plus longues.

Nous passons six jours là-bas, ça nous fait à peu près 30 à 36 jours.

J’ai une envie que ça soit passé pour que je puisse m’en retourner pour quelques jours. C’est la fête à la petite Anne demain. Je regrette de n’être pas là pour la lui souhaiter. Ça ne fait rien, de Cherbourg, je l’embrasse bien fort.

Mes cousins commencent à se tenir tranquilles, car voilà trois ou quatre lettres que je reçois, vous ne m’en causez pas, ce n’est pas trop tôt.

Je ne vois plus autre chose à vous dire, sinon de souhaiter bien le bonjour à ma marraine, car je pense souvent à elle et à mon ami Guillaume. Dans sept semaines, je pense bien boire une bonne bolée avec lui.

Chers parents, comme c’est les manœuvres le mois prochain, j’espère bien que vous serez francs. J’aime mieux que vous m’envoyiez moins le mois d’après, car faire les manœuvres à pied, je vous l’assure que ce sera dur. Celui qui n’aura pas de sous sera à plaindre. Ma marraine est franche, mais j’espère qu’elle le sera encore ce jour-là.

Léon est permissionnaire de mercredi. Il a plus de chance que moi. Votre fils qui vous aime et qui vous embrasse tous bien fort.

Louis

Cherbourg, le 30 juillet 1914

Chers parents,

Tout à l’heure, je viens de recevoir de vos nouvelles et je m’empresse de vous envoyer les miennes qui sont très bonnes.

Hier soir, François Gaubert est rentré et il est venu me remettre la commission, c’était parfaitement bien enveloppé.

Je ne sais pas si les tirs de combat vont avoir lieu, car avec tout ce qui se passe à l’heure actuelle, ça va être probablement retardé.

Nous ne sommes pas encore mobilisés, mais l’on appelle les permissionnaires. Je pense qu’on va l’être sous peu.

Dans l’Arsenal, il y a déjà quelques bateaux prêts à partir, ils sont armés et les marins sont mobilisés.

Que si la guerre éclate, l’on doit partir le 6e jour pour Berlin. Je désirerai bien mieux rester à Cherbourg, mais s’il faut partir, aussi bien partir de bon cœur que de mauvais.

Je termine en vous embrassent tous bien fort

Le bonjour à ma marraine et à Guillaume.

Louis

Au bout de trois mois, presque sans sortie en ville (à part deux ou trois escapades en douce qui m’ont valu deux jours de salle de police à chaque fois), j’ai enfin droit à ma première permission de 48 h.

Quarante-huit heures pour faire l’aller-retour Cherbourg–Saint-Brieuc, ça ne fait pas longtemps à la maison, enfin, c’est mieux que rien !

Eh bien, en fait de permission, j’ai été servi !

Le samedi 1er août, dans l’après-midi (cela faisait quelques heures que j’étais à la maison), le tambour a battu la générale dans le bourg, le tocsin a sonné et les affiches de la mobilisation ont été placardées au coin des rues.

Bon, on le craignait depuis longtemps (les permissions avaient été retardées deux fois déjà), mais on croyait aussi que la guerre, si elle devait arriver, ne serait qu’une formalité. Pauvres de nous !

Dans la soirée, des tas de locomotives sont passées, attelées à des trains de wagons vides qui devaient ramener le lendemain les réservistes et nous, les permissionnaires, jusqu’à Saint-Brieuc.

Et les gars ont dû utiliser les feuillets prévus à cet effet dans notre livret militaire. Ça donnait droit au transport gratuit, en train, jusqu’à leur ville de dépôt. Moi, j’avais mon titre de permission pour rentrer à Cherbourg, caserne Brière de l’Isle.

Je devais d’abord prendre « le petit train » comme on l’appelle, au bas du bourg. Nous étions plusieurs du village à embarquer ce même jour. Le train redescendait de Paimpol, et il était presque plein quand il est arrivé chez nous.

Nos parents étaient venus nous accompagner et il régnait un état d’excitation, de crainte et d’enthousiasme mélangés. Les mères, sœurs, épouses et fiancées pleuraient le plus souvent ; les hommes tâchaient de faire bonne figure.

Des bouteilles, sorties des musettes, avaient circulé dans les wagons et certains étaient bien éméchés. Le mot qu’on entendait le plus, je crois que c’était « boche » et ceux qu’on prononçait avec n’étaient pas jolis à entendre !

Arrivés à la gare des Promenades, une espèce de monôme s’est formé jusqu’à la caserne proche des Ursulines, sur le Champ-de-Mars, pour tous ceux dont c’était la caserne de dépôt. C’était entre le défilé militaire et la manifestation. La population les acclamait. Les drapeaux du 14 juillet étaient de sortie. On criait : « À Berlin ! »

Nous, les permissionnaires, avons repris les trains vers Rennes, Dinan ou Cherbourg, selon nos affectations.

Toute une équipée ! Rendez-vous compte : quinze arrêts en gare entre Saint-Brieuc et Cherbourg : Yffiniac, Lamballe, Plancoët, Dinan, La Costardais, Dol, Pleine-Fougères Pontorson, Avranches, Folligny, Cérences, Coutances, Lessay, La Haye-du-Puits, Sottevast. Ça m’avait paru beaucoup plus court pour venir !

Mais ce n’est pas ça le pire. Ce sont les arrêts imprévus, une heure ici, une autre là, parfois trois... et sans qu’on sache pourquoi, bien entendu. On fume, on joue aux cartes, on se raconte des blagues. On boit aussi. Ce qu’on a emporté ou ce qu’on achète et certains sont arrivés en mauvais état, c’était sûr.

Les mobilisés étaient plutôt joyeux, dans l’ensemble. Inquiets peut-être, mais confiants. Nous aussi. Ils nous interrogeaient sur la vie militaire. On plastronnait en exagérant un peu le tableau. Mais, ça faisait passer le temps parce qu’au total, c’est presque un jour entier qu’il nous a fallu pour rejoindre la caserne du 1er RIC.

Sainte-Croix – Hague, le 4 août 1914.

Caserne Brière de l’Isle, même jour.

Chers parents,

Ne vous alarmez pas sur ma santé. Maintenant, nous sommes donc mobilisés, nous sommes partis ce matin de la caserne pour pouvoir garder les environs de Cherbourg.

Nous sommes ici pour quelques jours seulement, pas plus tard que mercredi ou jeudi.

Vendredi, nous devons partir dans l’Est, au camp de Chalons. Je pense que papa doit connaître ça. Je ne me fais pas trop de bile, que voulez-vous, s’il faut que ça arrive, vaut mieux que ça soit maintenant que plus tard, car nous sommes en force.

Je viens de recevoir tout à l’heure des nouvelles de Léon qui m’ont fait bien plaisir.

J’ai commencé ma lettre hier, nous étions à 15 km d’ici. Ce matin, nous sommes rentrés à Cherbourg, car nous étions là que pour quelque temps, d’ici que les réservistes auraient été rentrés. Ils sont arrivés ce matin pour nous remplacer et nous sommes partis dès aussitôt.

Nous avons donc passé trois nuits en plein champ. Le jour, ça allait encore assez, mais je vous dirai que les nuits ne sont pas chaudes.

Il y a eu beaucoup de réservistes à rentrer hier. Ce matin, il y en avait encore. Ce n’est pas de chance, le train a déraillé. Il y a une trentaine de victimes, je ne sais pas le nombre au juste de morts.

Que si je pars, ne vous faites pas de chagrin, car j’ai l’espoir de revenir. J’ai ça dans mon idée. Et puis que voulez-vous, puisqu’il faut qu’on y aille...

Peut-être que vous ne pourrez pas bien lire le début de ma lettre, car je n’avais pas de table pour écrire, je l’ai fait sur mon bidon. Si je pense, je vous enverrai de mes nouvelles le plus souvent.

Léon me dit de porter mon scapulaire, mais j’ai toujours ma petite médaille que monsieur le Recteur nous avait donnée avant de partir qui le remplace, ainsi que ma feuillée.

Que si vous m’envoyez des nouvelles ces journées, vous n’aurez qu’à mettre la même adresse à faire suivre, car si rien n’est changé, nous devons partir pour la frontière vendredi matin.

Je termine ma lettre en vous embrassant tous bien fort ainsi que ma marraine. Le bonjour à Guillaume. et à ceux de Kersaint.

Que si je pars, ne vous alarmez pas trop, car j’ai bien dessein de revenir.

En voilà peut-être pour longtemps sans recevoir des mes nouvelles, mais je vous le répète, ne vous faites pas de chagrin, car moi aussi j’ai le cœur gros, mais je sais qu’il faut partir.

Cherbourg, le 6 août,

Je n’écris pas ce qui suit à ma famille, ça ne passerait pas la censure et ça risquerait de les inquiéter inutilement, ça restera dans mon carnet. J’en ai appris un peu plus sur le déraillement survenu à Bricquebec en pleine nuit, le 4 dernier. Deux trains se sont percutés en fait. Le train 3433 de 24 wagons transportait des centaines de réservistes convoqués à Cherbourg dans le cadre de la mobilisation générale. La plupart étaient originaires de par chez nous. Ce n’est pas étonnant, puisque la 10e Région militaire comprend les départements de la Manche, de l’Ille-et-Vilaine et des Côtes-du-Nord. Quand j’y pense, j’aurais dû être dedans. C’est le jour où je suis rentré. Mais nous avons réussi à monter dans le précédent, le 3432. Quelle chance !

Normalement, du fait de la voie unique, les trains auraient dû se croiser devant la gare de Bricquebec, mais le 3433, qui avait chargé des hommes dans plus de gares que prévu était en retard, et les employés de la gare ont cru comprendre qu’il avait été annulé. En plus, la visibilité était mauvaise en raison de la nuit, d’un orage et de la courbure de la ligne avant l’entrée en gare. Enfin, le conducteur et le mécanicien n’avaient jamais circulé sur cette voie.

Le train 3434, lui, venait de Cherbourg. C’était un train de matériel, circulant à vide. Le conducteur du 3433 n’aurait aperçu l’autre train que lorsque celui-ci n’était plus qu’à 60 mètres de lui. Il a immédiatement renversé la vapeur, mais trop tard.

La collision a eu lieu un peu après minuit, à 600 m de la gare de Bricquebec, près d’un passage à niveau. La locomotive du 3433 a reculé de quinze mètres, deux wagons ont été broyés et deux autres ont déraillé, tuant 9 militaires sur le coup et causant 42 blessés. Parmi ceux-ci, trois sont décédés à l’hospice de Bricquebec et cinq autres à l’hôpital maritime de Cherbourg, soit 17 en tout.

Dix-sept gars qui n’auront pas à aller se faire tuer au front, mais quand même, dix-sept vies de jeunes gens emportées par la négligence d’un ou plusieurs employés des Chemins de fer, semble-t-il. Les douze morts ont été enterrés dans le cimetière de Bricquebec deux jours plus tard. Loin de chez eux et sans leur famille ! Cette guerre commence mal.

Deuxième partie

Le 7 août au soir, tout le régiment a traversé la ville de Cherbourg jusqu’à la gare sous les acclamations de la foule qui jetait des fleurs et chantait avec nous la Marseillaise. Puis, les trois bataillons ont embarqué un par un, à deux heures d’intervalle, dans des convois : 3200 hommes et 70 officiers en tout, ça ne se manœuvre pas en cinq minutes ! Après trente-six heures de trajet, dans des conditions difficiles, par la ceinture nord de Paris, puis la ligne de l’Est, les 2e et 3e bataillons, nous avons été débarqués à Révigny, dans la Meuse, près de Bar-le-Duc et le 1er Bataillon huit kilomètres plus loin, à Mussey. Ensuite, il a fallu marcher jusqu’à notre premier cantonnement, à Fains, pour nous, soit 13 kilomètres au Sud-Est, et à Chardogne, sept kilomètres plus haut, pour le 1er Bataillon. On était bien fatigués à l’arrivée, le 9 au soir ! Le lendemain, on est restés là.

Révigny1 le 10 août 1914

Nous sommes donc partis depuis samedi vers l’Est. Nous avons eu une grande route à faire, je vous l’assure, j’étais à moitié esquinté quand je suis descendu du train où j’ai été 36 h, et puis pas dans des wagons confortables. Nous étions 40 les uns sur les autres.

Aujourd’hui le 2e et le 3e bataillon sont arrivés. Il y a eu un accident à la gare : un mort et un blessé.

Nous ne sommes pas encore partis au feu, l’on ne sait pas encore le jour que l’on partira. L’on est dans un village, en cas d’alerte, toujours prêts à marcher.

Ma santé est toujours bonne, je pense que la vôtre est de même.

Chers parents, j’ai bonne envie d’être plus vieux de deux mois pour savoir si je serai encore en vie, je l’espère.

Je termine ma lettre en vous embrassant tous bien fort, toute la famille bien fort. Ne vous faites pas trop de chagrin.

Louis Duchesne

Le 11, par une chaleur de bête, on est partis cantonner à Sommaisne, soit dix-sept kilomètres. Bien des gars se sont trouvés mal et plusieurs sont morts d’insolation.

On a continué d’avancer vers la Belgique. Le 12, on est arrivés à Dombasle-en-Argonne, pendant que le 1er Bataillon s’installait à Gercourt. Ce jour-là, on a fait 33 kilomètres, mais il faisait un peu moins chaud que la veille. Le 13, à Esne, à une dizaine de là. Le 14, on est arrivés à Liny-devant-Dun, après quinze kilomètres sous le cagnard encore et le 15, on est restés à Dun-sur-Meuse, quatre kilomètres plus loin, je ne sais pas pourquoi. Dans la soirée, pour éviter les chaleurs, on est repartis jusqu’à Chauvency-le-Château (encore vingt kilomètres) où on a pris un peu de repos, jusqu’au 18 au matin, en raison de la pluie qui est tombée pendant ces deux jours.

Le 18 août, on a reçu l’ordre de procéder à l’organisation défensive des hauteurs boisées au nord-nord-ouest de Montmédy, entre Thonnelle et Thonne-le-Thil, soit deux kilomètres et demi. Ce qu’on a fait ce jour-là et le suivant.

Au soir, le 1er Régiment occupait le front entre les cotes 355 et 266, autour de la chapelle Saint-Donat. On s’apprêtait à cantonner là, mais on a reçu l’ordre de retourner coucher à Chauvency-le-Château.

Thonnelle,2le 19 août 1914

Mes chers parents,

Je profite d’un instant où l’on est au couvert pour vous envoyer de mes nouvelles. Il y a 3 ou 4 jours que je vous ai envoyé une lettre. Je pense que vous l’avez reçue. Je vous assure que la guerre, ça n’est pas gai. L’on cantine un peu partout, plus souvent dehors que sous le couvert. Nous arrivons encore de coucher dans une forêt. Les nuits ne sont pas bien chaudes. Nous voyons beaucoup d’aéroplanes allemands qui passent au-dessus de nous. La mitrailleuse tire dessus, mais ne peut pas les atteindre, car ils sont trop élevés.

J’ai envie que tout ça soit terminé je vous l’assure, car c’est très fatiguant.

Que si je m’en reviens, je me rappellerai de l’année 1914.

Je termine en vous embrassant tous bien fort ainsi que ma marraine.

SVP… Ne vous faites pas trop de chagrin.

Votre fils qui vous aime.

Louis

Le lendemain, 20 août, à six heures du soir, on s’est remis en marche pour aller jusqu’à Meix-devant-Virton, treize kilomètres plus à l’Est, après avoir franchi la frontière belge. On était en plein sur le front ! Dans l’après-midi, on a eu notre première alerte. Un parti ennemi des trois armes (infanterie, cavalerie, artillerie) était signalé vers Virton. On a pris les armes vers 1 heure et on est partis occuper une position défensive au sud-ouest de Meix. Sans autre alerte.

Le 21, départ à la même heure, en fin d’après-midi, par Bellefontaine, vers Saint-Vincent, à quinze kilomètres plus au nord. En raison de la rencontre possible avec l’ennemi, le commandement avait fait prendre des dispositions très sérieuses pour l’entrée à Saint-Vincent. Mais le village était libre. L’ennemi l’avait évacué dans la soirée.

Au total, si j’ai bien compté, on a parcouru près de 160 km, depuis Révigny, le 10 dernier, et si on enlève les deux jours de « repos », ça fait qu’on a tenu notre moyenne de vingt bornes par jour, avec trente kilos et plus sur le dos ! Les plus faibles en ont plein les pattes. Moi, ça va. À part quelques ampoules. Mais, avec les grands écarts de température entre le jour et la nuit (de 35 ° on passe à moins de 10 °), et vu que la plupart du temps, on couche dehors, y’a de plus en plus de gars qui toussent, crachent et commencent à avoir de la fièvre.

Le 1er Bataillon a pris les avant-postes vers minuit sur la ligne Ferme du Mesnil-Breuvanne. La 3e Compagnie, chargée d’occuper la ferme, l’a trouvée tenue par un groupe de reconnaissance de la cavalerie boche. À la faveur de l’obscurité et du brouillard, ils ont réussi à prendre la fuite, mais en abandonnant leurs chevaux, leurs harnachements, des armes et du ravitaillement. Pour notre baptême du feu, la météo n’était pas de notre côté. Dommage, mais bonne prise quand même ! Le Capitaine Lemoine et sa compagnie ont été félicités par le Commandement.

Dans la matinée du 22, une patrouille de cavalerie est chassée à coups de fusil au nord de la ferme du Mesnil. Vers 6 h 30, on a reçu l’ordre de rejoindre le reste du Régiment à Breuvanne et on a pris la gauche de la colonne qui montait sur Neufchateau par Rossignol. En avant-garde, commandé par le Lieutenant-Colonel Vidard, le 1er escadron de Dragons et le 2e Bataillon. Ensuite, le gros des troupes : 3e Bataillon, 1re Batterie, 1er Bataillon. Puis, les convois des trains de combat avec la 4e Compagnie comme escorte.

Selon les renseignements de l’armée, nous n’avions devant nous que de la cavalerie démoralisée, mais ceux recueillis auprès des habitants laissaient penser que l’ennemi était dans la forêt toute proche.

En effet, un peu plus tard, j’ai su que l’escadron d’avant-garde, dix minutes après son entrée dans la forêt de Neufchâteau, avait été accueilli à coups de fusil et avait dû reculer. La 8e compagnie du capitaine Fouques, en tête de cette avant-garde, était arrêtée par une vive fusillade, partie de tranchées dissimulées dans la forêt.

Avec les pantalons garance qu’on portait, leurs fusils Mauser à cinq cartouches, plus précis et avec moins de recul que nos Lebel, faisaient mouche à tous les coups ! Et eux, avec leurs uniformes feldgrau (gris-vert), ils étaient beaucoup moins repérables que nous et mieux protégés avec leur pickelhaube (casque à pointe) que nous avec notre pauvre képi ! En plus, ils étaient plus mobiles, et pour cause, leur paquetage pesait moitié moins que le nôtre ! Par temps de pluie, on enviait aussi leurs bottes.

Je ne suis pas très optimiste. On pensait passer à travers leurs lignes dégarnies par ici, selon les renseignements ; j’ai l’impression qu’on s’est fourrés en plein dans la gueule du loup ! Chaque compagnie qui monte au feu est décimée en quelques minutes. J’écris, mon carnet posé sur mon bidon. Je vais devoir arrêter là, car ça va être notre tour, le Capitaine Marsaud vient de l’annoncer à la compagnie.

Nous nous mettons en formation pour essayer de rentrer dans Rossignol. Joli nom pour un sale endroit, j’en ai peur...

Parcours de Louis Duchesne. entre le 10 et le 22 août

Troisième partie

La Bataille de Rossignol

Journal de Marche et d’Opérations du 1er Régiment d’Infanterie Coloniale

Le carnet de Louis Duchesne s’arrête là. Ce qui suit, nous l’empruntons au Journal de Marche et d’Opérations de son unité, le 1er Régiment d’Infanterie Coloniale. Voici ce qu’écrit l’Officier rapporteur pour la suite de la journée du 22 août 1915 :

"... Le Lieutenant-Colonel Vitard fit déployer, pour appuyer la Cie du Capitaine Fouques, les trois autres compagnies du Bataillon, à cheval sur la route. Ce bataillon éprouva en un instant des pertes telles en officiers et en hommes qu’il devint nécessaire de l’appuyer successivement par le Bataillon Rivière, puis par le Bataillon Quinet, qui prolongèrent en échelon, à droite et à gauche le Bataillon Berteaux-Levillain.

Le Commandant Rivière essaya de porter la ligne en avant à la baïonnette, mais en quelques secondes les compagnies avaient perdu les 3/4 de leur effectif. Le Lieutenant-Colonel Vitard était grièvement blessé ; les Commandants Berteaux-Levillain, Rivière, Quinet, les Capitaines Fouques, Lacourrière, Simond, Jalat, Sorlin étaient tués ; les Capitaines Ignard, Trucol, Dionis du Séjour, Rousselle, du 1er Bataillon, grièvement blessés. Les débris des dix compagnies, environ deux cents hommes refluèrent en désordre sur la dernière compagnie qui commençait son déploiement.

Les Capitaines Dauriat et Schiffer, de l’État-Major du Régiment et tous les officiers survivants réussirent à arrêter le mouvement de recul et à reporter tout le monde en avant, malgré l’intensité du feu. La ligne progressa ainsi péniblement en avant au prix de lourdes pertes à 50 m environ de la ligne ennemie, puis décimée et menacée d’enveloppement, dut se replier. Un barrage avait été formé en arrière par les Capitaines Dauriat et Marsaud avec la 4e Compagnie, autour de laquelle vinrent se grouper les restes du Régiment.

Un suprême effort fut tenté pour reporter les hommes en avant. Les clairons, rassemblés sur la route, le Drapeau et sa garde vinrent se placer derrière. la charge fut sonnée et entraînée par les Officiers et Sous-Officiers. Une colonne d’environ 400 hommes se porta en avant. Sur la route, au pas de charge et sous une grêle de balles, jusqu’à un point où la route, encaissée entre les deux talus, donnait un léger couvert. Les hommes furent répartis le long des deux talus, mais bientôt devant la menace d’un enveloppement sur les deux flancs, le Capitaine Dauriat, qui comme plus ancien, avait pris le Commandement du groupe, décida de battre en retraite par échelons jusqu’à la lisière sud de la forêt. Le mouvement s’exécuta avec assez d’ordre, malgré les pertes sérieuses que nous causait le feu de l’ennemi.

À la lisière, une ligne de repli fut organisée. Le Capitaine Schiffer, apprenant alors que le Colonel Guérin, était resté dans la forêt et demandait du renfort pour se dégager, réunit une cinquantaine d’hommes sous le commandement du Sous-lieutenant Collin qu’il envoya dans la direction où se trouvait le Colonel. Dix minutes après, le Colonel débouchait à son tour de la forêt. Les divers groupes rassemblés par les Officiers furent alors portés sur une crête à 3 ou 400 m de la forêt et appuyés par les trois sections de mitrailleuses, organisèrent une ligne de résistance battant le débouché de la forêt et sur laquelle on tint jusqu’à 4 ou 5 h du soir. Puis, enveloppés à droite et à gauche, pris d’enfilade et à revers par les batteries allemandes, il fallut battre en retraite. Le mouvement fut très difficile ; de nombreux groupes ne purent percer au travers des lignes ennemies, qui vers 6 h du soir, nous encerclaient complètement.

Le porte-drapeau ayant été tué, le sergent Thiéry et un homme de la garde du drapeau pensèrent ne pas pouvoir se frayer passage et plutôt que de laisser tomber le drapeau aux mains de l’ennemi, l’enterrèrent près d’un village à un endroit repéré qui est connu de quelques officiers (un dossier confidentiel à ce sujet est entre les mains du Commandant du Dépôt).

Plusieurs détachements, conduits par des Officiers, purent à la faveur de la nuit, franchir les avant-postes allemands et, par une marche très pénible à travers la forêt de Bellefontaine, rejoindre le lendemain vers 3 h, les avant-postes du 2e Corps d’Armée, puis par Breux et Chauvency, le Q. G. du Corps d’Armée Lefèvre à Olizy, où ils arrivèrent le 24 au soir. Tout le train de combat du Régiment (150 chevaux et 60 voitures), les chevaux de selle des Officiers, l’ambulance, les sections de mitrailleuses étaient restés aux mains de l’ennemi.

Documents annexes

Fiche matricule du soldat Louis Duchesne

Voici maintenant le récit des combats de Rossignol, rédigé par Didier Letombe. sur son site internet Chtimiste.com, que nous reproduisons ci-après, avec son aimable autorisation :

« Au matin du 22 août, la 3e Division Coloniale (1re et 3e brigades) s’avançait en une seule colonne de Gérouville sur Neufchâteau, tandis que, à sa gauche, la 5e brigade suivait une route parallèle et distante de moins de 10 kilomètres, vers Suxy et Neufchâteau.

L’autre division du Corps colonial (2e division) était en réserve d’Armée et ne devait pas dépasser Jamoigne.

A droite, une division du 2e Corps marchait sur Léglise par Bellefontaine et Tintigny, ce qui l’eût conduite, vers 8 heures, à une lieue de Rossignol, que la 3e division coloniale devait atteindre vers 7 heures.

L’étape prévue était d’une quarantaine de kilomètres ; et bien que l’ordre préparatoire, reçu dans la nuit, portât qu’on attaquerait l’ennemi partout où on le rencontrerait, on ne semblait, en fait, ni au Corps d’Armée ni à la division, croire à un engagement sérieux avant le lendemain ou le surlendemain : les aviateurs avaient signalé l’avant-veille seulement, et au-delà de Neufchâteau, des colonnes ennemies défilant vers le nord-ouest.

Sans doute espérait-on, par une avance rapide, surprendre l’ennemi en pleine manœuvre et tomber dans son flanc.

La veille, on avait marché durant presque tout le jour ; les hommes, ayant à peine eu le temps de manger, étaient arrivés au cantonnement par une pluie battante, harassés de fatigue.

À l’aube, on était reparti et déjà, à 7 heures, l’avant garde de la 3e division un demi-escadron du 6e Dragons, trois bataillons du 1er colonial, une batterie du 2e régiment atteignait Mesnil-Breuvannes, à moins d’une lieue de Rossignol, et le gros de la division, à trois kilomètres en arrière, arrivait à Saint Vincent.

Le général Lefèvre, commandant le Corps d’Armée, avait rejoint en tête de la colonne le général Raffenel, commandant la division, et le colonel Montguers, de l’artillerie divisionnaire. L’Etat major du C.A. s’était arrêté à Saint-Vincent et rédigeait les ordres pour la journée.

On allait cantonner à Neufchâteau, et déjà « les campements » étaient prêts à partir. Bien que quelques cavaliers eussent été signalés à l’est, on affichait une sécurité absolue.

Le brouillard s’était levé et le temps s’annonçait très beau.

Tandis que le général commandant de Corps regagnait en automobile son poste de commandement, le général Raffenel reprenait à cheval la route de Mesnil. Le général Rondony, commandant la 3e brigade, était en tête du 2e colonial que suivait la compagnie du génie, l’artillerie divisionnaire, le 3e colonial et l’artillerie de Corps encadrée par le 3e colonial.

Le général Montignault, chef de la 1re brigade. était avec l’avant-garde, qu’il commandait.

Vers 7 h 30, la tête de cette avant-garde allait dépasser le village de Rossignol et s’engager dans la forêt de Neufchâteau, lorsque des coups de feu partirent d’un petit bois à l’ouest de la route, simple engagement de patrouilles, pensa-t-on.

La cavalerie en fit son affaire et l’escadron, à la suite du peloton de tête qui poursuivait l’ennemi, s’engagea dans les bois. Le bataillon Berteaux-Levillain, du 1er colonial, y arrivait peu après.

Cependant, à moins d’un kilomètre de la lisière, les dragons sont arrêtés par une vive fusillade et obligés de mettre pied à terre, les taillis à droite et à gauche de la route étant impraticables.

L’infanterie intervient, avec ordre de pousser la marche vigoureusement. Mais elle se heurte presque aussitôt à des tranchées dissimulées dans la forêt et défendues par de l’infanterie avec des mitrailleuses. Une lutte très violente s’engage ; les tranchées les plus avancées sont enlevées à la baïonnette ; mais sur la route qu’on n’arrive pas à dégager assez vite, les unités de soutien se trouvent exposées à des feux d’enfilade et subissent en quelques instants des pertes sensibles.

Il y a un moment d’hésitation.

Le lieutenant-colonel Vitard, quoique blessé, se précipite en avant.

Déjà le 3e bataillon arrive, et, grâce à l’énergie et à la vigueur de son chef, le commandant Rivière, rétablit le combat. Les compagnies déployées en échelon à l’ouest de la route s’efforcent de contenir l’ennemi, qui semble vouloir déborder de ce côté.

Deux compagnies du bataillon Quinet (1er bataillon) sont engagées à droite et combattent sous bois. Il n’y a bientôt plus à l’avant-garde aucune troupe fraîche disponible ; on apprend que les trois chefs de bataillon sont tombés et, avec eux, beaucoup d’officiers et les meilleurs soldats.

Le général Raffenel, entendant la fusillade, a pressé l’allure. Il est venu jusqu’à l’entrée de la forêt, où un peu après 9 heures le général Montignault lui rend compte de la situation : le 1er colonial, quoique très éprouvé, tient toujours. Mais l’ennemi, qui progresse sans cesse par les ailes, menace de le déborder. Il est nécessaire de l’appuyer en toute hâte.

Aussitôt, le général Raffenel envoie au général Rondony l’ordre de porter le 2e colonial en soutien du 1er colonial, dans la forêt.

Le général Rondony, en tête du gros, est arrivé à Rossignol. Le 2e colonial et l’artillerie divisionnaire sont arrêtés en colonne sur la route, qui s’allonge toute droite entre deux rangées d’arbres jusqu’à la Breuvanne.

On ne sait encore pourquoi le 3e colonial, qui devait marcher derrière l’artillerie, n’a pas suivi. Par contre, le 3e Chasseurs d’Afrique, cavalerie de Corps, avait rallié, par Termes, la division, et était rassemblé à l’ouest de la route, attendant de pouvoir traverser la forêt derrière l’avant-garde, conformément aux ordres venus du Corps d’Armée.

Pour ne pas laisser la cavalerie et l’artillerie sans soutien, le général Rondony obtient de garder auprès de lui, à Rossignol, le bataillon Rey, tandis que le bataillon Richard à droite, le bataillon Wehrlé à gauche, gagnent la forêt, d’où reviennent de longues files de blessés.

C’est alors seulement qu’un officier d’état-major, envoyé au-devant du 3e colonial et qui est allé jusqu’à Mesnil-Breuvannes sans le trouver, rend compte que l’artillerie ennemie tirant d’Orsainfaing, ou peut-être même d’Harmsart, a déjà depuis longtemps ouvert le feu sur le pont et qu’au-delà on aperçoit des éclatements sur Saint-Vincent.

Cette canonnade sur la droite pouvait être grosse de conséquences. Le général Raffenel, n’ayant de ce côté aucune nouvelle du 2e C. A., non plus que de la 5e brigade à gauche, en venait à se demander si sa 3e division n’était pas complètement découverte et menacée d’être prise de flanc.

De fait, le 2e C. A. était parti avec trois heures de retard et n’avait pas pu déboucher de Bellefontaine sur Tintigny, où l’ennemi l’avait précédé. C’est ainsi qu’au sortir de Saint-Vincent, vers 9h30, le 3e colonial avait été pris sous le feu de l’artillerie allemande. Il avait dû dégager la route et se déployer au sud de la Semois, tandis qu’en arrière le 2e colonial prenait position à l’est du village, pour protéger l’artillerie de Corps et parer à un mouvement tournant de l’ennemi.

La 3e brigade se trouva engagée de la sorte, à l’insu du général Raffenel et du général Rondony lui-même, dans un combat distinct de celui de Rossignol.

Le 3e colonial, cependant, avait réussi à faire passer un bataillon (3e bataillon, commandant Mast), au nord de la Semois. Mais à peine les sections ont-elles franchi le pont, l’une après l’autre au pas de course, que le pont est détruit.

Pour traverser la rivière, il faut aller maintenant, par un long détour, jusqu’au village de Termes, à plus de 3 kilomètres à l’ouest. En fait, aucun autre élément de la division ne passera plus la Semois ; et des cinq escadrons, sept bataillons, trois groupes qui sont à Rossignol, attendant toute la journée un secours qui n’arrivera pas, bien peu de survivants réussiront à se dégager.

Vers 11 heures, au moment où l’entrée en ligne du bataillon Mast peut faire espérer l’arrivée prochaine du reste de la division, la situation n’apparaît pas aussi tragique au général Raffenel dans la forêt de Neufchâteau, les cinq bataillons de la 1re brigade tiennent tête à l’ennemi ; à 400 mètres de la lisière, en avant de Rossignol, le bataillon Rey s’est établi en soutien.

Derrière ce repli, les éléments les plus éprouvés du 1er colonial viennent se reconstituer au sortir des bois ; la compagnie du génie a l’ordre de préparer la mise en état de défense du village, pour servir de point d’appui le cas échéant ; au sud, l’artillerie a dégagé la route et cherche des positions pour soutenir au besoin le recul de l’infanterie, car elle ne peut lui être directement utile dans un combat en forêt ; déjà une batterie ennemie s’est montrée à moins d’un kilomètre sur la gauche ; elle est aussitôt prise à partie par le capitaine Puel et mise hors de combat ; le régiment de chasseurs d’Afrique est venu se former en colonne d’escadrons à l’est de la route, avec mission de protéger l’artillerie et de surveiller tout particulièrement l’est, qui reste le point inquiétant.

Le général, qui a transporté son poste de commandement à la sortie sud de Rossignol, près du bois du Château, rédige un premier compte rendu au Corps d’Armée. On a dit, car le document n’est jamais parvenu que, s’il ne cachait pas la gravité de la situation, le général exprimait du moins l’espoir de tenir sur place, d’autant qu’au moment même une certaine accalmie se manifestait dans le combat.

Un peu après 11 heures, le commandant Petit, du 3e groupe de l’artillerie divisionnaire, signale qu’il aperçoit des gros d’infanterie ennemis défilant à 3000 mètres dans la direction de Tintigny.

L’artillerie, aussitôt mise en batterie, ouvre le feu. Mais déjà, â quelques centaines de mètres plus loin, la reconnaissance du capitaine Cherrier a été mitraillée et dispersée. Presque en même temps une salve de fusants éclate au-dessus de l’état-major de la division. La direction sud-est-nord ouest du tir ne laisse plus de doute : l’ennemi est à Tintigny. De ce côté, la route de retraite est menacée, mais du moins pouvait-on croire encore le champ libre à l’ouest, vers Termes et Frenois.

Le général Rondony a appelé à Rossignol le bataillon Mast, du 3e colonial, le seul de sa brigade dont il dispose ; il a envoyé une compagnie (11e compagnie, capitaine Collin) prolonger à droite le bataillon Rey, face à la forêt. À peine cette compagnie se montre-t-elle sur la crête, à l’ouest de la route, qu’une batterie ennemie ouvre, directement, sans réglage préalable, le feu sur elle.

En même temps, une ligne de tirailleurs ennemis apparaît à la lisière de la forêt. On fait face à la nouvelle direction.

Vers 14 heures, les Allemands sont décidément maîtres des bois.

Les éléments de la 1re brigade, rejetés les uns après les autres, avaient été ralliés par les officiers encore valides. À gauche, vers la cote 342, ils faisaient encore face à l’ennemi, qui menaçait de tourner, par l’ouest, la position de repli.

Tout en poursuivant le combat de front, les Allemands s’infiltraient sous les bois, qui forment un arc de cercle autour de Rossignol, et, par l’ouest et l’est à la fois, cherchaient à nous déborder. Ils concentraient sur le village le feu de leur artillerie, qui, à partir de 15 heures, devient effroyable.

Nos batteries ripostent furieusement ; mais obligées de répondre à des coups qui leur arrivent de front, sur les deux faces et par-derrière, nos pièces sont réduites à pivoter sur place pour tirer dans toutes les directions. Nous avons maintenant l’impression d’être enveloppés.

Sans doute était-il déjà trop tard pour se dégager. Quoi qu’il en soit, le commandement ne paraît pas avoir voulu se résoudre à la retraite, espérant toujours des renforts qui n’arrivent plus. Seuls les chasseurs d’Afrique, grâce à une manœuvre opportune, conduite avec l’idée de tourner l’ennemi par Breuvanne et de surprendre son artillerie, avaient été ramenés à temps au sud de la Semois.

Tout le reste, génie, artillerie, infanterie, continuait la lutte stoïquement, autour du village en flammes.

L’ennemi surgit enfin des bois. Au nord de Rossignol, il est encore contenu à plusieurs centaines de mètres par le feu des compagnies qui épuisent sur lui leurs munitions. Mais, vers 16 heures, des mitrailleurs allemands se glissent au sud et prennent les nôtres à revers. Il faut reculer jusqu’au village, où les généraux Montignault et Rondony, aidés de quelques officiers, arrêtent les débris des sections, les regroupent, les ré encadrent tant bien que mal, puis les répartissent sur les différentes faces du point d’appui, qu’elles continuent de tenir solidement. Un premier centre de résistance, le plus important, comprend Rossignol et le bois du château, sous les ordres du général Rondony. Un autre est constitué par un petit bois plus au sud où se tient le général Montignault.

Entre les deux, aux abords de la route, l’artillerie tire sans arrêt.

Le colonel Guérin, avec ce qui reste du 1er colonial, s’est replié à l’ouest du village ; sur le front nord se trouve le commandant Rey avec le 2e colonial, et derrière lui le capitaine Laurans, de l’état-major de la division, avec des fractions qu’il a spontanément ralliées.

Au sud-est, des compagnies du bataillon Mast se reforment et font face en même temps au nord et à l’est ; la section de mitrailleuses du lieutenant Septans se trouve en avant du château. En arrière, contre le mur des communs, sur le bord de la route, une pièce de 75 est en batterie. Celui qui l’a amenée là, sous un intense bombardement et qui, par son courage héroïque, fait l’admiration de tous, c’est le lieutenant Psichari.

Pendant plus d’une heure, sous un bombardement qui ne cesse pas, le général Raffenel a attendu anxieusement du secours. Vers trois heures de l’après-midi, il s’est éloigné avec son chef d’état-major, se dirigeant vers l’artillerie, au sud du petit bois. En cours de route, le commandant Moreau est blessé.

Le général continue seul. On ne l’a plus jamais revu. Les Allemands ont affirmé plus tard avoir enseveli le corps d’un général français dans les prairies qui bordent la Semois.

Dans Rossignol et sur les lisières, la lutte continue. Mais, bientôt, à son tour, celui qui était l’âme de la défense et qui, par son endurance et sa crânerie, galvanisait tous les cœurs, le général Rondony, disparaît, mortellement atteint. Autour de lui tombent l’un après l’autre le général Montignault, grièvement blessé, le colonel Gallois, du 2e colonial, tué, et le commandant Wehrlé, tué ; les commandants Mast et Rey, blessés ; des capitaines et des lieutenants, parmi lesquels Psichari frappé sur sa pièce ; et, avec les Officiers, des soldats par centaines qui ne veulent pas s’avouer vaincus.

Jusqu’à 18 heures, la résistance se prolonge ; les Allemands ne sont plus qu’à quelques centaines de mètres ; l’artillerie tire encore.

Le colonel Montguers tombe blessé au milieu du 1er groupe, qui, sous l’admirable conduite de son chef, le commandant Lotte, contient l’ennemi à l’est de la route. Le lieutenant Vial, du 1er colonial, excite encore ses hommes de la voix et du geste.

Le lieutenant Chaumel épuise ses munitions et essaie d’échapper à l’encerclement.

Mais l’ennemi tient maintenant Mesnil-Breuvanne et Termes. Il arrive du nord, de l’est, du sud : son infanterie couronne les crêtes.

C’est la fin. De tous côtés du champ de bataille retentit le « cessez-le-feu ». Un clairon du 2e colonial sonne une dernière fois « en avant ! »

Autour des 2e et 21e batteries, l’assaut allemand brise une dernière et vive résistance.

Puis le silence se fait peu à peu sur ce champ de bataille, où agonisent tant des nôtres. Le soir tombe et c’est à peine si, à la faveur de l’obscurité, quelques centaines d’hommes pourront, par petits groupes, s’échapper et rejoindre nos lignes. Les autres : un général, trois colonels, une centaine d’officiers et plus de cinq mille hommes, dont un grand nombre de blessés, tomberont aux mains de l’ennemi. »

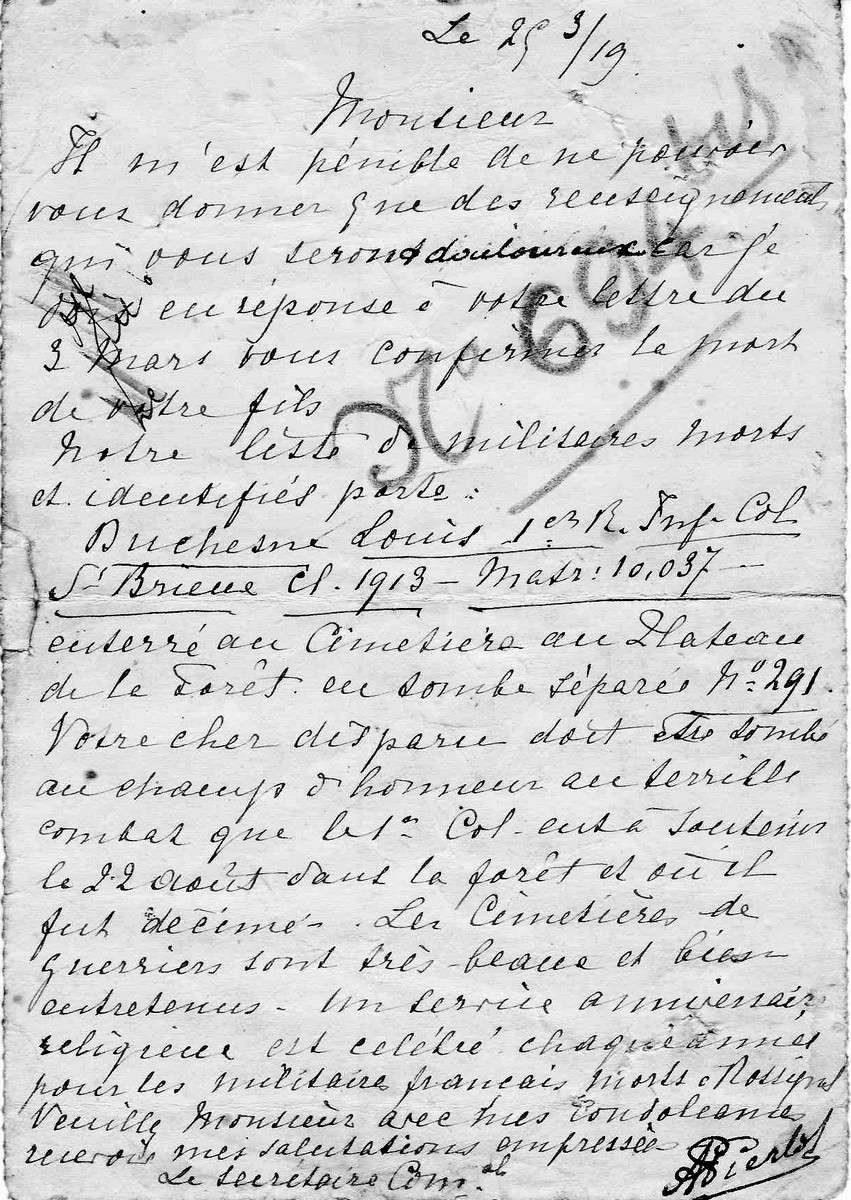

Carte-lettre adressée aux parents de Louis Duchesne. de Cherbourg, reçue à Pordic le 8 septembre 1914

Transcription

Monsieur

Il m’est pénible de ne pouvoir vous donner que des renseignements qui vous seront douloureux, car je dois, en réponse à votre lettre du 3 mars, vous confirmer la mort de votre fils.

Notre liste de militaires morts et identifiés porte :

Duchesne Louis, 1er RIC, Saint-Brieuc, classe 1913, matricule 10037, enterré au cimetière au Plateau de la Forêt, en tombe séparée no 291.

Votre cher disparu doit être tombé au champ d’honneur au terrible combat que le 1er Col. eut à soutenir le 22 août dans la forêt et où il fut décimé. Les cimetières de guerriers sont très beaux et bien entretenus. Un service anniversaire religieux est célébré chaque année pour les militaires français morts à Rossignol.

Veuillez, Monsieur, avec mes condoléances, recevoir mes salutations empressées.

Le Secrétaire Cal

A. Pierlot

Recto de la carte lettre envoyée par le secrétaire de mairie de Rossignol, visée par le Colonel du 1er RIC, à Cherbourg.

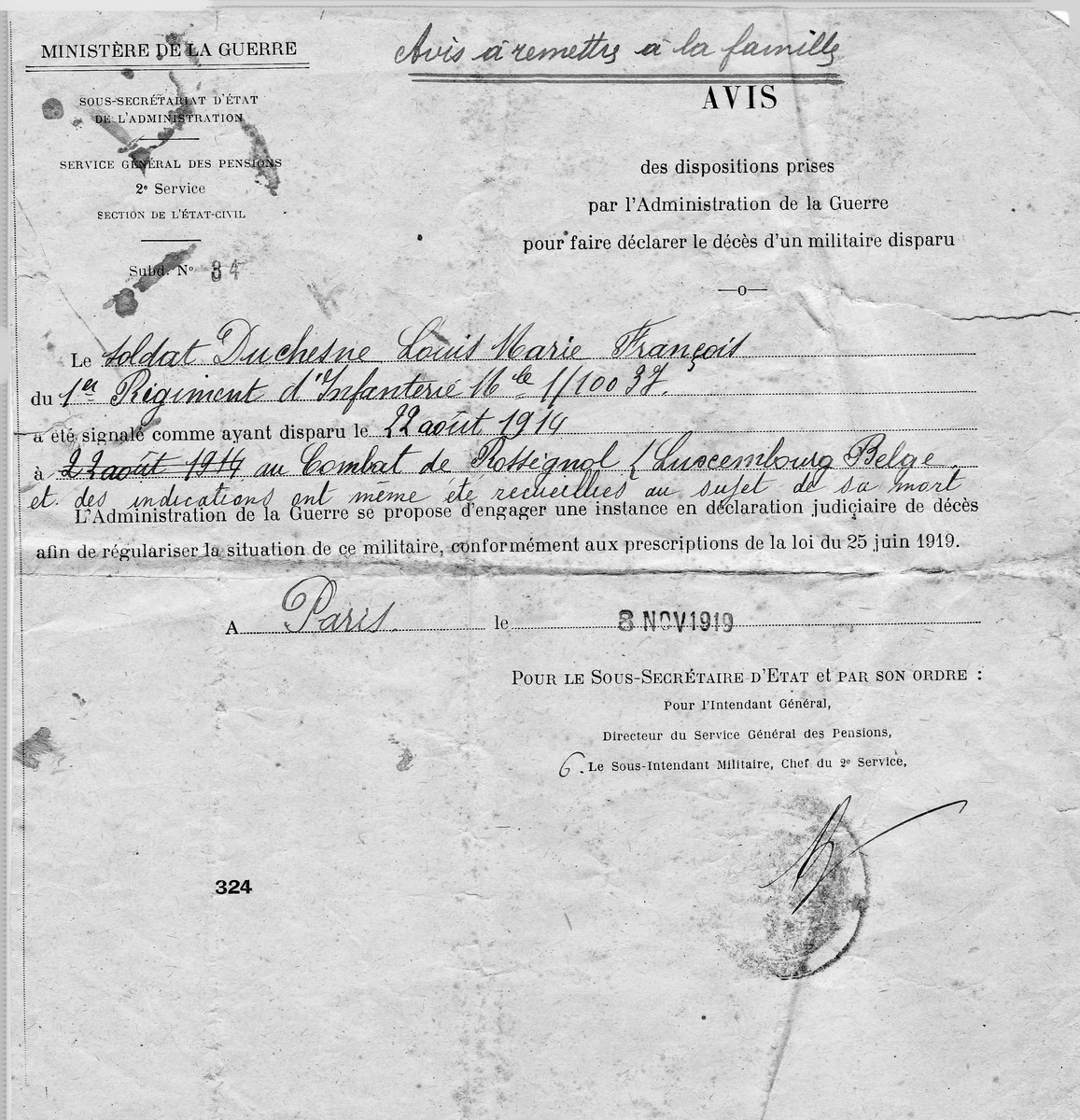

Avis de décès en provenance du Ministère de la Guerre, en date du 8 novembre 1919 :

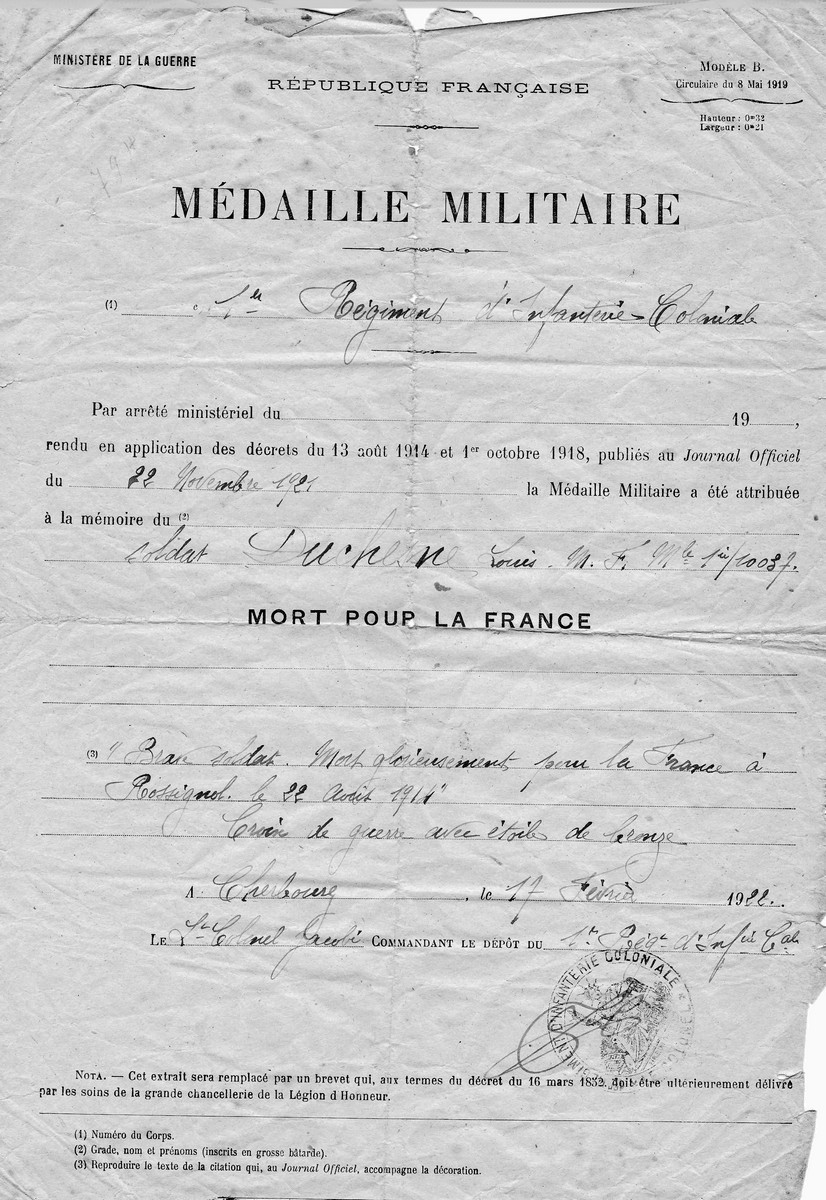

Certificat d’attribution de la Médaille militaire, publié au Journal Officiel le 22 novembre 1921.

Transcription de la mention manuscrite

« Brave soldat, mort glorieusement pour la France à Rossignol, le 22 août 1914. Croix de guerre avec étoile de bronze. »

À Cherbourg, le 17 février 1922.

Lieutenant-Colonel Jacobi, commandant le Dépôt du 1er RIC.

Plaque d’identité militaire de Louis Duchesne

Tombe de Louis Duchesne au cimetière de Pordic, dans le carré prévu par la commune pour les soldats dont les familles ont demandé le rapatriement des corps

Sources

-

Historique du 1er RIC,numérisé par P. Chagnoux, 2012.

-

Mémoire des Hommes, JMO du 1er RIC pour la période du 7 août au 22 août 1914.

-

Archives Départementales des Côtes-d’Armor : fiche-matricule de Louis Duchesne.

-

Carnets de guerre de Ferdinand Gillette, année 1915, pour ce qui concerne la vie à la caserne Brière de l’Isle.

-

Récit de la bataille de Rossignol, site www.chtimiste.com par Didier Letombe.

-

Calculitinéraires.fr pour le calcul des distances et la visualisation de l’itinéraire de l’unité de Louis Duchesne et le profil altimétrique du parcours.

-

Lettres manuscrites de Louis Duchesne à ses parents.

-

Lettre-carte de la commune de Rossignol.

-

Avis de décès du Ministère de la Guerre.

-

Certificat d’attribution de la Médaille militaire avec étoile de bronze.

-

Plaque d’identité militaire de Louis Duchesne.

Remerciements

-

Alain Jouan, descendant de Louis Duchesne ;

-

Marcel Turpin, dépositaire du legs d’Alain Jouan ;

-

Didier Letombe, auteur et webmasterdu site Chtimiste.com

1 Information du JMO de l’unité. Les soldats n’étaient pas autorisés à communiquer leur position en temps de guerre.

2 Idem.

©Pierre-Alain GASSE, juin 2017.

Cet ouvrage a été édité en version papier par l'Association "Un Livre pour Pordic". La version numérique Kindle est disponible sur Amazon au prix de 2,99 €.

Vous êtes le

ième lecteur de cette nouvelle depuis le 1er juillet 2017. Merci

| Laisser un commentaire à l'auteur | Télécharger en PDF |

|